浅田次郎 読後感

うさお

小さな時から本を読む時に、読んだ処までの頁をぼんやり眺めておく習慣が身についていました。次の日に読むときに、憶えていた頁から読むと探す手間が省けて楽だからです。

小さな時から本を読む時に、読んだ処までの頁をぼんやり眺めておく習慣が身についていました。次の日に読むときに、憶えていた頁から読むと探す手間が省けて楽だからです。記憶力が良い訳ではありません。むしろ悪い方です。なのに何頁だったかなあと数字を思い起こすと、何だか分からない数字が浮かび上がって来ます。で、その頁を開きます。まあ、5割くらいの確率で前回読んだ処に辿り着きます。もちろん、何度思い起こしてもダメな場合もあります。

テレビの画面を眺めていて、Caccoから今、出ていた俳優さんは誰?と聞かれます。しっかり見ている訳では無いので、誰が出ていたかなんて判りません。それでも、頭の中で今の画面を巻き戻して見ると、さらっと流した画面が浮かんでくるので、当該の俳優さんの貌を探します。これからが大変で、探し当てた俳優さんの名前が思い出せません。「以前誰某と不倫した」とか「こんな事件を起こした」とかを会話しながら、その人の情報をクイズのように与えて名前を確定させます。時間が掛かること、おびただしいです。

多分うさおは画像で記憶しているので、文字情報が欠落しています。犬の思考形態と同じです。

さて問題は、本を日にちを置いて途切れ途切れに読むときです。一つではなく幾つかの数字が浮かんで来ます。一番大きな数字の頁を開きますが「はづれ」の場合が多い。最初に覚えた数字が、頭の中で残っているので、これに引きづられて難儀しています。

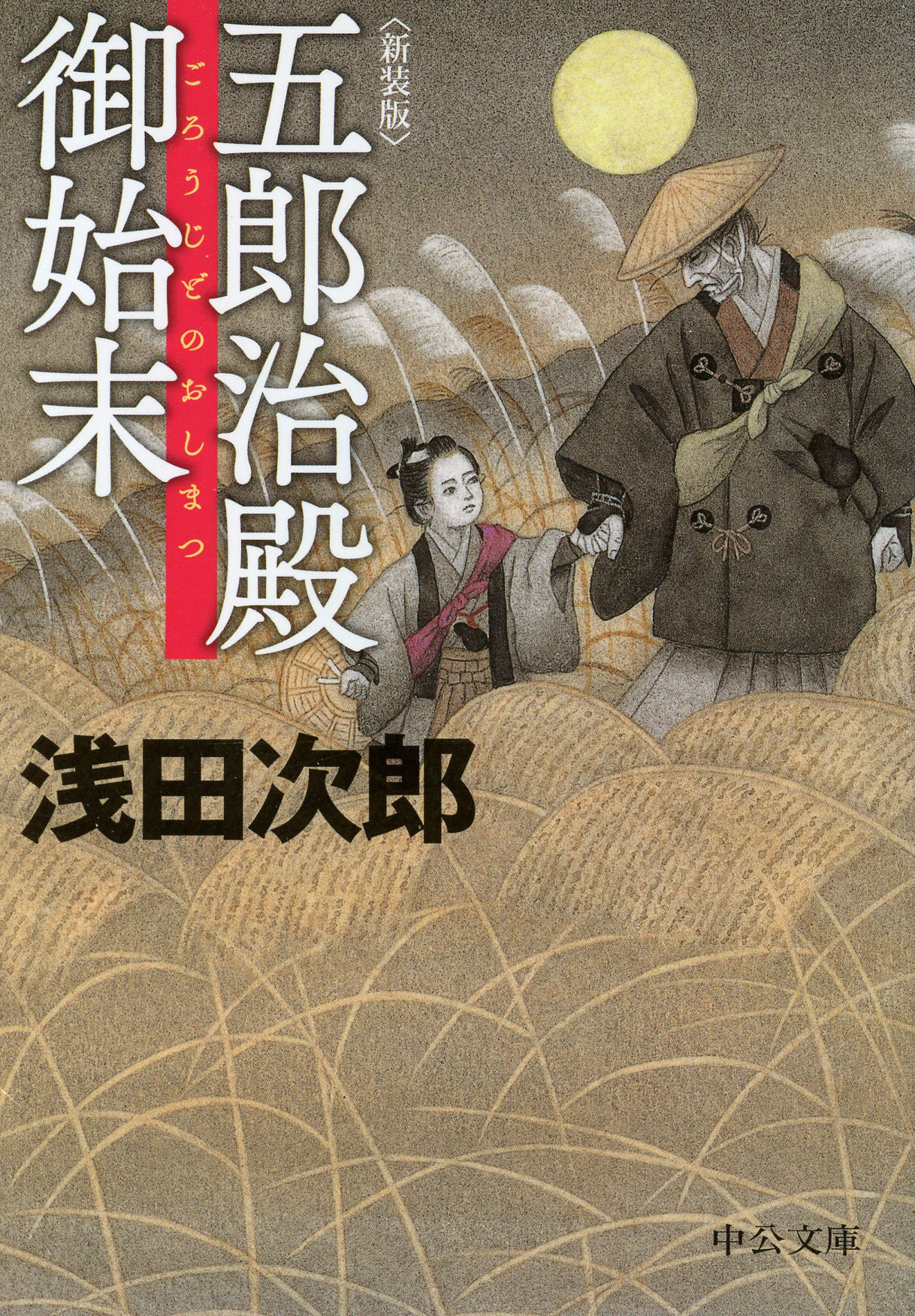

さてこの本は六つの小品を集めたものです。

椿寺まで

箱館証文

西を向く侍

遠い砲音

柘楷坂の仇討

五郎治殿御始末

冒頭の「椿寺まで」が、中でも面白い。この本もMilkyさんが「泣かすための本」として貸してくれました。ごめんなさい、泣いちゃいました。我慢したんですけどね。

明治の時代に商家の旦那が、普段連れ歩かない幼い丁稚をつれて、椿寺まで旅をする話です。この話も随所に泣かせどころがあり、何故この丁稚を連れて来たのかという謎もあり、読ませどころ満載です。この謎を知りたければ、ちゃんと本を買って読んでくださいね。

「柘楷坂の仇討」も泣かせますよ。廃藩置県で藩を失った桑名藩の武士とその孫が、家財を清算して死出の旅路に出るのだが、旅先で出会った・・・・面白いから読んでみてね。

時代小説で同じように泣かせる作家は藤沢周平ですが、浅田次郎と泣かせどころが異なるのは、藤沢周平は自身が病気や妻の早逝などがあり、とても不幸であった点ですね。貧乏だったの共通点ですが、作家になって成功し順風満帆だったのは浅田次郎です。