西鉄北九州線折尾駅

うさお&Cacco

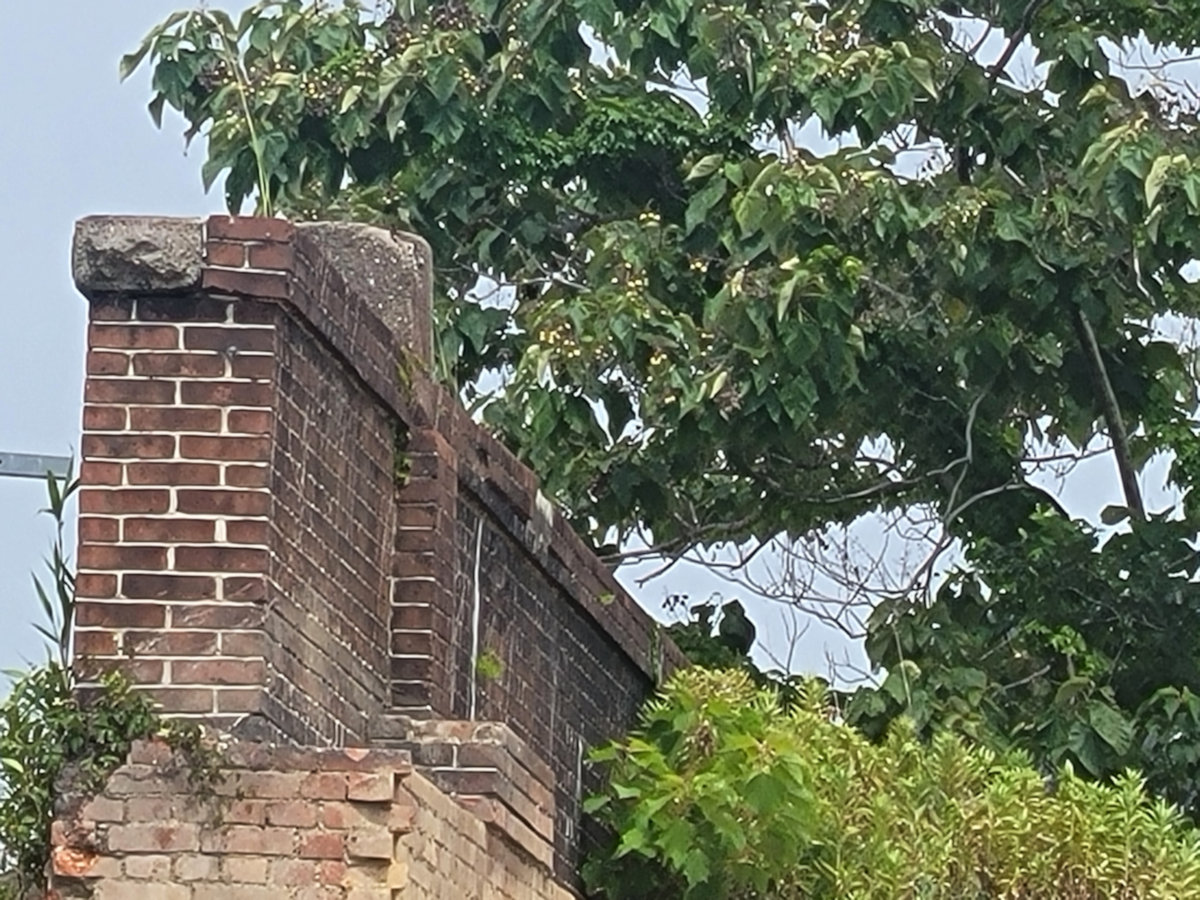

折尾という駅は面白い駅です。日本最大級の「ねじりまんぽ」の赤煉瓦高架橋跡が存在します。「鉄道と煉瓦」(著者小野田滋)によれば、30例の「ねじりまんぽ」があったとされていますが、中には解体撤去されたものも含まれるので、今後も数は少なくなり大変貴重なものになります。

とりあえず折尾駅に行ってみましょう。

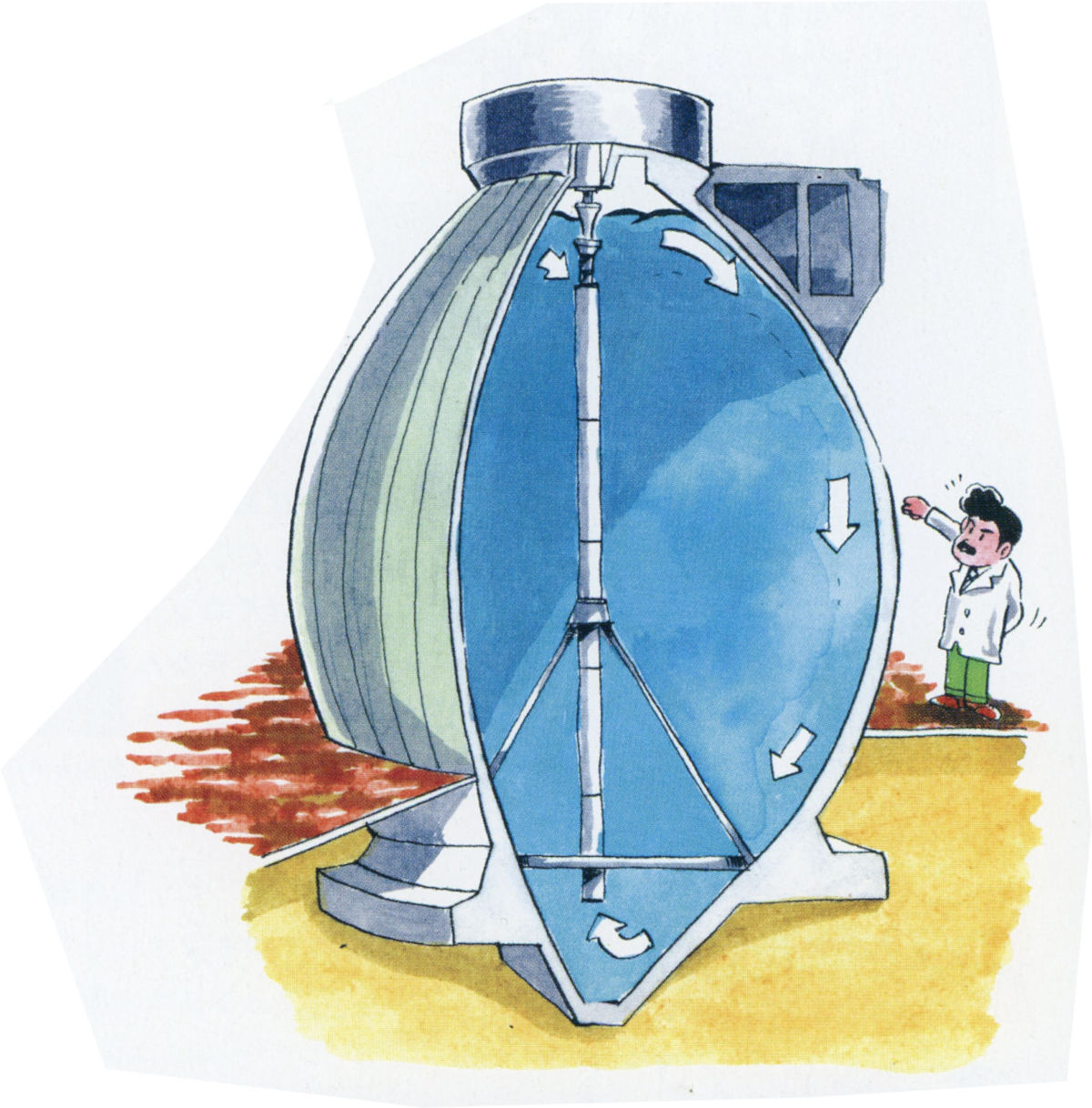

途中にあったこの卵型のものは、多分下水道浄化サイロであろうと思われます。正式な名称は「汚泥消化槽」で発酵させて泥とメタンガスに分離します。うさおは実物を初めて見ました。うさおは2002年10月に発刊された土工協の小冊子「技術開発による建設費縮減への取組み」に挿絵を描いていました。

卵型汚泥消化槽 2025年7月9日

うさおが描いた挿絵 2002年10月 土工協の小冊子より

戸畑駅に近づくと洞海湾を跨ぐ若戸大橋が見えてきます。

若戸大橋 2025年7月9日

折尾駅に着きました。明治24年に九州鉄道、筑豊興業鉄道が立体交差する駅で日本で初めての構造でした。さらに、筑豊本線から鹿児島本線を結ぶ短絡線があり、別の駅(鷹見口)がある複雑な線形でした。新旧の駅舎を比較してみましょう。前のイメージをうまく生かしていますね。

駅前に座っているヤンキー風なお兄ちゃんが、「カメラ屋さん?」と声を掛けてきました。怪しかったので即座に「違います!」と答えました。その後、お巡りさん二人が彼らに声掛けしていたので、旅行客目当ての何か商売をしていたのかも知れません。

折尾駅全景 この二人のお兄ちゃんが声を掛けてきた 2025年7月9日

旧折尾駅 http://kanto-seikyokai.jp/?p=11448

駅舎内もリノベーションをしていますが、元の鉄柱は巧くデザインして残してあります。足元の床には当時の鉄路が硝子張りの展示をされていましたが、もちろん気づかずに見てきませんでしたよ。

折尾駅構内 独特な形状の鉄柱 2025年7月9日

旧鷹見口駅の短絡線の跡 2025年7月9日

フェンスに腰掛ける裸婦像 2025年7月9日

日本初の立体交差駅の地の碑 2025年7月9日

今回お目当ての路面電車の西鉄折尾駅の三連煉瓦高架橋が南側に残っていました。

駅前広場が工事中 彼方に煉瓦高架橋が見える 2025年7月9日

この煉瓦拱橋の先に高架駅もあったようですが現存していません。南側広場は再開発が始まっており、この煉瓦高架橋も無くなってしまうのではないかと危ぶんでおりました。

この高架橋の左端が道路を跨ぎますが、道路と斜めに右約75度で交差するため、「ねじりまんぽ」という煉瓦の積み方で構築されています。

憧れの折尾のねじりまんぽ 2025年7月9日

千代ケ崎砲台の項で「ねじりまんぽ」について、少し述べていますのでそれを再掲させてもらいます。

「ねじりまんぽ」は一般的には、「斜架拱」と呼ばれています。

【土木史研究 第16号1996年6月 審査付論文】の「組積造による斜めアーチ構造物の分布とその技法に関する研究」煉瓦研究の大家、小野田滋さんらの研究によれば、

「斜めアーチ」(Skew ArchまたはOblique Arch)とは、アーチによって跨ぐ対象物の軸線とアーチ上部の軸線とが斜交する構造物を総称したもので、具体的にはアーチ構造物の上部を通過する鉄道線路と、その下をくぐる河川や道路等との交差角が直角以外の角度で交わっているような場合を指す。このようなアーチ構造物を煉瓦や石積みなどの組積造で構築しようとする場合、軸力をアーチ全体に伝達させるために特殊な技法を工夫しなければならない。その技法の代表例が本論文の主題としてとりあげた「ねじりまんぽ」で、煉瓦や石材を交差角に合わせて捻って積むことによって、独特な構造景観をも演出している。

のだそうで、地形的に斜めに交差するトンネルを、煉瓦等で積み上げる場合、通常の積み方では剪断力が働らき容易に破壊してしまいます。煉瓦は斜めからの力に弱く崩れやすいため、特殊な計算を行いある角度を以て斜めに積み上げることで耐えることが出来ます。しかし煉瓦は組積造なので地震に弱く関東大震災以降は見かけなくなりました。このことから現在では「ねじりまんぽ」を組める職人さんがいなくなりました。

また文献には、以下の記述が示されています。

その分布は図に示す通りで、大半が関西圏に集中しているが、北は新潟県から南は福岡県まで各地に散在している。こうしたことから、この技法が限られた地域で用いられていた特殊な施工法ではなく、全国規模で知られていた技法であったことが理解できる。

確かに関西圏だけのものでは無さそうですが、それでも地域は特化しています。この技術を持った煉瓦職人の移動範囲が関係していると考えてられているようです。

折尾のねじりまんぽ 上部にホームがあった 2025年7月9日

アーチ部は煉瓦五層巻である 銘板があった跡がある 2025年7月9日

道路と交差しないホーム部は、通常の煉瓦の積み方をしています。妻側の煉瓦壁に亀裂跡があり、「まんぽ」(トンネルの俗称)の天井部にも縦断方向の亀裂があります。崩落を防ぐために後からこのコンクリート・セントル(荷重を支えるアーチ型の梁)を架けたのではないでしょうか。

セントルによる補強 2025年7月9日

さて、いよいよ「ねじりまんぽ」です。

この折尾の高架橋は「鉄道と煉瓦」(著者小野田滋)によれば、開業が1914年で「ねじりまんぽ」の終盤期のものとされています。言い換えれば最も新しい遺構だと言えます。

ワクワク感が堪りません。煉瓦はねじれているでしょうか。

道路交差部の隧道 2025年7月9日

確かに斜めに積み上げています 2025年7月9日

側壁の積み方向と比較するとよく分かる 2025年7月9日

南側アーチの白い丸は高さ標識 色が抜けている 2025年7月9日

Caccoが盛土部分の裏側に回って調べてくれました。昔の軌道敷の断面が見えてきます。びっしりと煉瓦で敷き詰められた基礎部や両側壁の煉瓦も残っています。基礎部の煉瓦壁に所々、煉瓦が出っ張っているのが見えます。これも一種の「下駄っ歯」なのでしょうか。

基礎部の煉瓦と側壁(地覆)の煉瓦の色が違います。白い煉瓦は鉱滓煉瓦でしょうか。

盛土部にも煉瓦が積み上げられている 2025年7月9日

左側側壁 2025年7月9日

右側側壁 2025年7月9日

現在、開発中の南側広場は以前駐車場だったところで、煉瓦の柱が並んでいました。これらは残るのでしょうか。近くに杭基礎から伸びる鉄筋群が見えるので、もしかしたらコンコースかアトリウム内に記念物として残るのかも知れません。

煉瓦の柱 2025年7月9日

「組積造による斜めアーチ構造物の分布とその技法に関する研究」には、興味深い記述も見えます。

1888(明治21)年に建設された琵琶湖疎水のインクラインの下には「ねじりまんぽ」が1カ所現存するが、鉄道事業者以外が建設した「ねじりまんぽ」はこれまでのところ、これが唯一の存在である。

琵琶湖疎水

琵琶湖疎水のインクライン下の人道隧道の煉瓦積みは、装飾性に優れ芸術品です。ここに「ねじりまんぽ」が使われています。扁額は、三条側が「雄観奇想」、反対側は「陽気発處」で、共に北垣国道の揮毫だそうです。参照琵琶湖疎水

蹴上インクライン下の隧道 2016年11月23日

蹴上インクライン下の隧道 2017年4月2日

千代ケ崎砲台跡

千代ケ崎砲台跡にも、幾つか「ねじりまんぽ」が残っています。ここにも「ねじりまんぽ」の技術を持つ職人が徴用されて施工していたかも知れません。だとすると、鉄道事業者以外の二つ目の「ねじりまんぽ」構造物になります。ねじりまんぽ建設史的には新発見かも知れません。

千代ケ崎のねじりまんぽは、隧道の曲がり口と、その近くの貯水所の横穴にも見られます。柵門から左翼観測所に向かう交通路にあり、露天塁道が曲線なのでこの工法を用いたのでしょう。

参照千代ケ崎砲台

千代ケ崎砲台 第一掩蔽部前通路天井 2018年11月11日

千代ケ崎砲台 第一貯水所天井 2017年1月21日