ニシサン

先日元技研のGさん、Tさん、Oさん、Tさん、Hさんが見舞いがてら来宅してくれて、ギター、ベース、ヴァイオリン、ハーモニカなど持ち寄り、楽しそうに弾いてくれました。

楽器ができる人はいいですね。

ところでNHKで放映された「中国天涯の地アルタイの麓自然の詩」で、激流の川にかかる古い木橋が映し出されていました。

中国天涯の地アルタイの麓自然の詩 NHK

中国天涯の地アルタイの麓自然の詩 NHK

この橋自体はそんなに古くはなさそうですが、このような構造の橋をいつごろから作っていたのか興味があります。

この技術がどのように伝えられてきたのか?

この映像を見て、山梨県桂川の渓谷にある猿が架けたといういわれのある猿橋のことを思い出しました。

構造が非常によく似ているのです。

猿橋

猿橋の観光案内には次のように書かれています。

「岩国の錦帯橋」「木曽の棧(かけはし)」と並ぶ日本三奇橋のひとつで、広重の「甲陽猿橋之図」や十返舎一九の「諸国道中金之草鞋」などにその珍しい構造が描かれています。

長さ30.9m、幅3.3m、高さ31mのその姿は、橋脚を全く使わない特殊なもので、鋭くそびえたつ両岸から張り出した四層のはねぎによって支えられています。

猿橋の珍しい構造の起源は定かではないですが、西暦600年ごろ、百済からやって来た造園博士の志羅呼(シラコ)がなかなかうまくいかず難航していた橋の建設の最中に、沢山の猿がつながりあって対岸へと渡っていく姿からヒントを得、ついに橋を架けるのに成功したと言われています。

アルタイ地方に似た構造の橋があるということは、日本人のルーツと関係があるかもしれません。

日本人のルーツとアルタイ地方の関係については、いくつかの学説があるようです。日本語の起源に関する研究では、日本語がアルタイ語族(モンゴル語、トルコ語、朝鮮語など)と文法的構造が似ているとされています。例えば、母音調和や語順などの特徴が共通しています。

また、アルタイ地方は古代の遊牧民の文化が栄えた地域であり、これらの文化が日本の古代文化に影響を与えた可能性も考えられています。特に、弥生時代の稲作文化や金属器の使用などが、アルタイ地方から伝わったとする説もあります。

このように、日本人のルーツとアルタイ地方の関係は、言語学的な観点や文化的な観点から多角的に研究されています。

日本とアルタイ地方が橋でつながっていれば古代史のロマンですね。

※うさお的補足

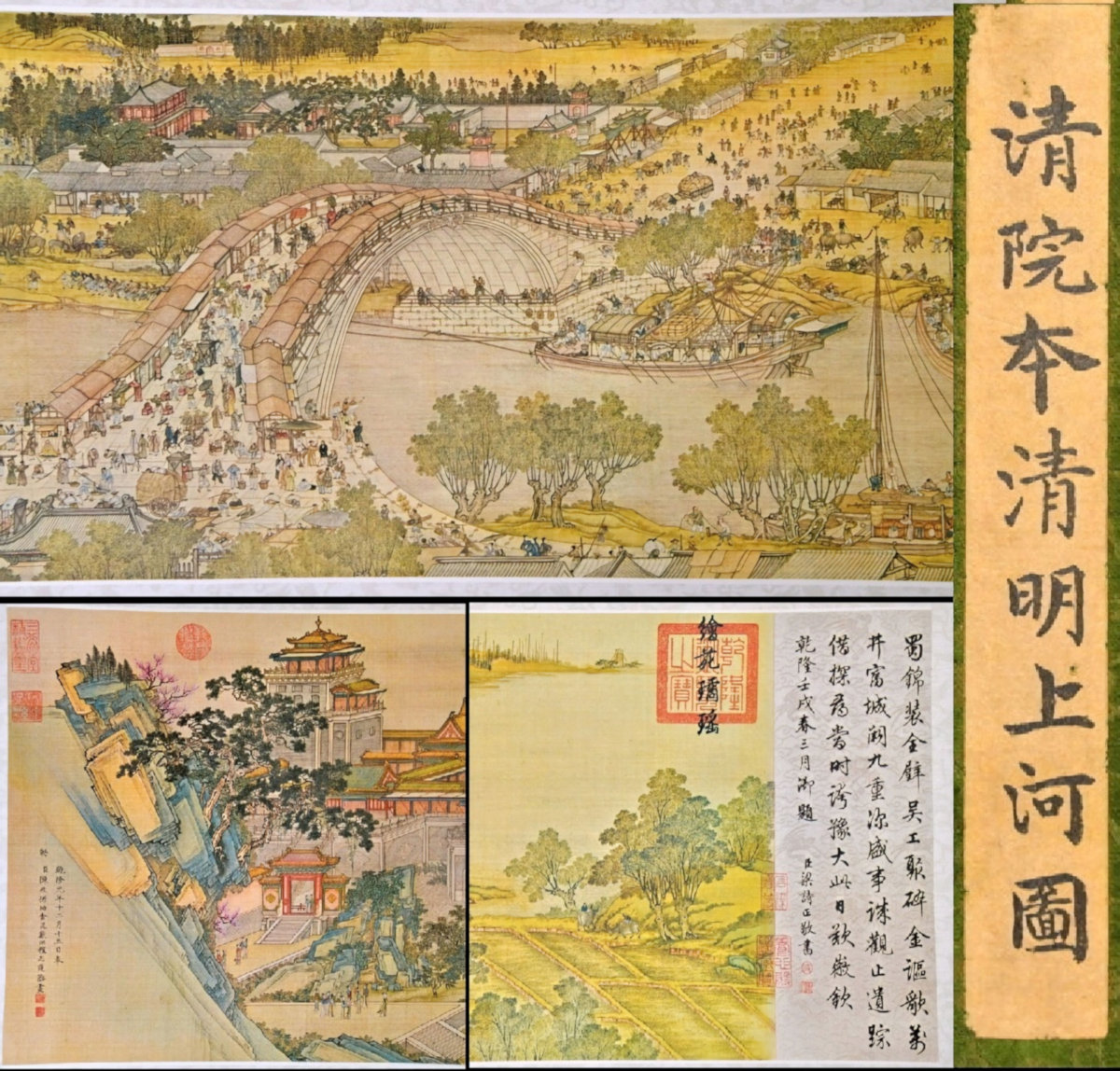

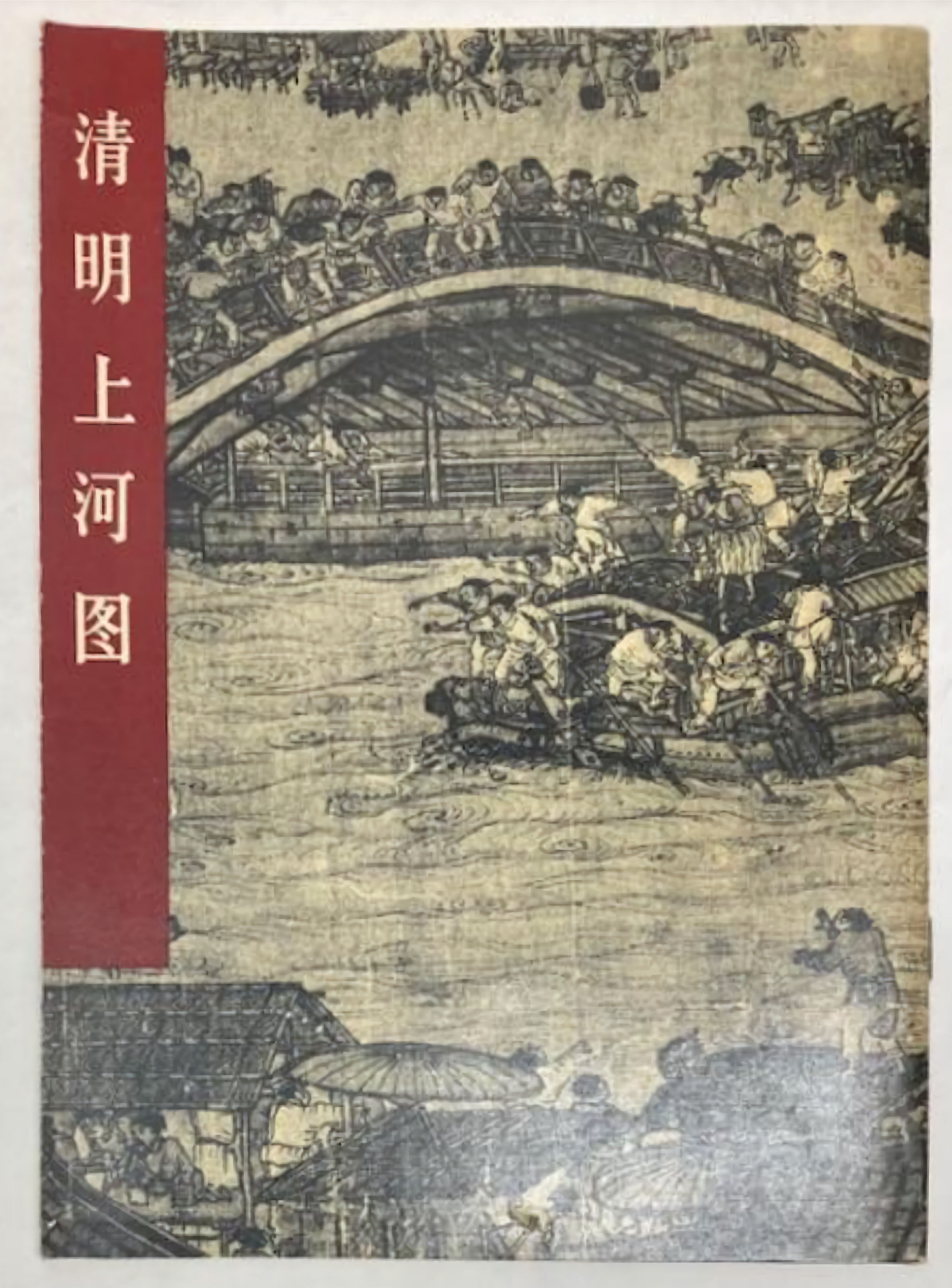

職業柄、鉄道橋は色々見てきましたが橋の構造は土木の範疇なので、技術的によく分かりません。会社の近くに中華飯店があり、ラーメンを啜りながら壁に掲げられた大きな橋の絵を見ていました。

清明上河に掛かる虹橋です。虹橋とは木組みだけで支えられたアーチ型の橋のことで、正にアルタイ地方の橋のようです。清明上河の方が川の幅は大きいですが、特に建設中と思われる台船からの施工風景は木組みの様子がはっきり見て取れます。古代から伝わる木材を用いて大きな架構物を造る技術ですね。

清明上河図巻 大きな虹橋

清明上河図巻 建設中か?

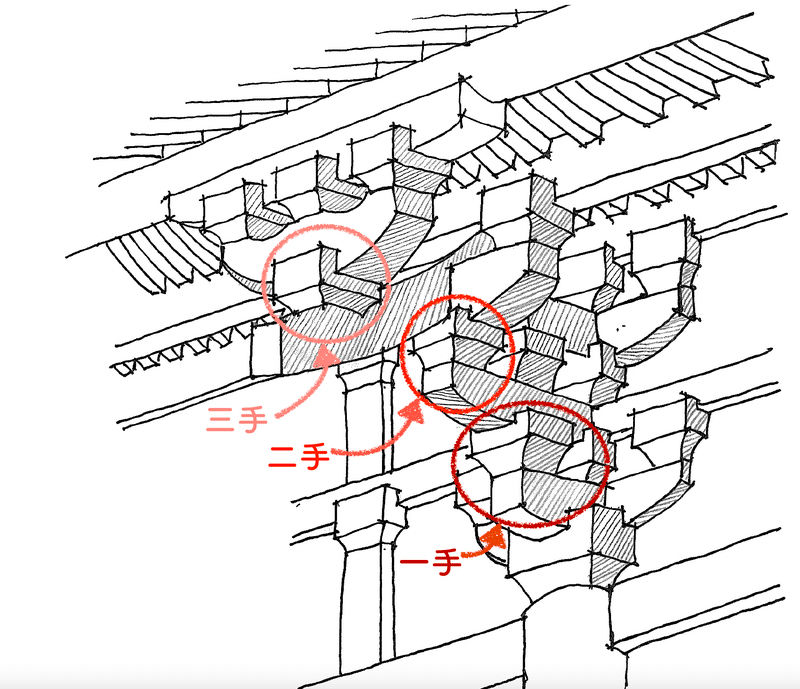

建築屋なので社内旅行で初めて猿橋を見たとき、昔の寺院の構造に似ているなと思いました。寺院は大屋根を支えるために「斗」と「肘木」と呼ばれる構造で応力を支えています。屋根で覆われた部分が、「斗」と「肘木」に感じられたのです。建築の学生の時に製図の授業で、この図を沢山書かされました。一手先、二手先、三手先と訳が分からくなりながら涙して描いていました。

猿橋は急峻な渓谷に架けられています。両側から木材をアーチ状に積み重ね、今の手延べ工法の様に徐々に迫出しながら架けたんでしょうかね。

斗と肘木の構造 https://note.com/ura410/n/n2ce242c5a0bc 荘司 和樹より

鎌倉滝口寺 斗と肘木 2017年1月16日

余分なことですが、この寺院の五重塔は明治43年(1910)に竹中組によって建立されました。神奈川県では唯一の木造の五重塔です。この五重塔の最上階の垂木は放射状になっており、それ以外の垂木は塔に対して直角です。この屋根を支えているのが「斗」と「肘木」です。

鎌倉滝口寺 五重塔の屋根が斗、肘木で支えられている 2017年1月16日