横浜市から、「歴史を生かしたまちづくりセミナー(vol.40)震災復興橋梁in大岡川」の案内が来ました。ミニレクチャーの後に、船に乗って橋を見に行く見学会です。

このようなものでした。

黄金町高架下スタジオ Site-D 横浜市中区日の出町2-I58 に集合

[見学会の内容]

【ミニレクチャー】

「震災復興橋梁 ~横浜の復興を支えた橋」

講師 中藤 誠二氏 関東学院大学理工学部教授 横浜市歴史的景観保全委員

【大岡川・中村川クルーズ体験】

震災復興橋梁や特徴的なまち並みを水辺から見学

日の出桟橋→大岡川→中村川→堀川→横浜港→大岡川→日の出桟橋

【パネル展】

横浜の震災復興橋梁

主催 公益社団法人横浜歴史資産調査会/横浜市都市整備局(当日のレジメから)

震災復興橋梁について(当日のレジメから)

関東大震災

大正12(1923)年9月1日、東京や横浜の街は大地震に見舞われた。関東大震災である。震源は、東京の南方約100kmの相模湾でマグニチュード7.9だった。

震源に近い小田原では、住宅5,312戸のうち全壊1,740戸、半壊1,304戸で倒壊率57%だった。横浜では、埋立地を中心に20,532戸が全半壊した。これは総戸数の21%に相当する規模である。地震の被害を大きくし死傷者の数を増やしたのは、建物の倒壊による直接的なものだけではなく、その後に襲った火災であった。

道路と橋梁(復興橋梁)

関東大震災が与えた教訓は、都市的観点からは大きく三項目の課題となって残った。一つは建築の耐震化、二つ目は建築・都市の不燃化、そして三つ目に都市計画の整備であった。特に都市計画における橋梁の整備は重要な課題であった。

道路を支える木造の橋面が震災後の火災で焼け落ち、多くの人々が逃げ場を失い犠牲となった。

この経験から、橋梁の耐震耐火構造目指すことが復興の急務となった。それが復興橋梁である。

橋の復興

震災後の河川、運河及び橋梁の復興計画は国と横浜市によって進められた。が 横浜では国の復興局施工(37橋)と横浜市施工(141橋)によリ178の復 興橋梁が整備された。

震災復興橋梁は、短い期間に多くの橋梁を建設しなければならなかったため、 多くの橋梁は統一的な設計に基づいていたが、その中でも個性を演出するため、 親柱や高欄などのデザインや意匠面で様々な工夫がなされた。

~補足~

(公社)日本建築家協会関東甲信越支部神奈川地域会まちづくり保存研究会著書「横浜復興橋梁」から抜粋・加筆

大岡川の橋漫歩 当日の巡回ルート 2017年9月9日(当日のレジメより)

当日は日ノ出町で降りて、黄金町高架下スタジオ Site-Dに向かいます。つい最近も、日ノ出町に来た記憶があるけど、何だったろう。

大岡川の橋漫歩 日ノ出町駅です 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 黄金橋近く 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 本日の会場 スタジオ Site-D 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 レクチャーがあり 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 お勉強をしてから 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 船に乗ります 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 長者橋の日ノ出桟橋です 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 横浜日ノ出桟橋です 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 昭和3年2月 復興局建造とある 2017年9月9日

1都橋

大岡川の橋漫歩 大岡川の川面 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 都橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 都橋商店街から都橋を望む 2017年9月9日

~都橋の名前の由来~(当日のパンフレットから)

諸説あるが、近くに柳橋と桜橋があり、古今和歌集の「見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりける」の歌から命名されたともいわれる。最初に架けられた木造橋の時には野毛橋と呼ばれていて、架け替えの際に都橋に改名された。

明治17年横浜大岡川に架けられた都橋がおそらく民間メーカーで初めて製作された鉄製の橋とおもわれる.長さ22m,幅5mのポーストリングトラスであったが,後の関東大震災で落穂してしまった.都橋の下流に架かっていた木橋の大江橋も,明治18年に同じメーカーの手で長さ20.2mの鉄製桁橋に架けかえられた.

出典:日本の橋 -鉄の橋百年のあゆみ-、1984年6月1日、日本橋梁建設協会編、朝倉書店

2宮川橋

大岡川の橋漫歩 宮川橋 川岸に突き出ている都橋商店街 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 右側の橋が宮川橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 手前は水道橋 奥が宮川橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 水道橋の方が目立っている 2017年9月9日

この橋はあまり気合が張らず取り損ねてしまいました。部分的に撮っています。

~宮川橋の名前の由来~(当日のパンフレットから)

「宮川」は野毛の都橋の傍に祀られていた 「子ノ神社」の横を流れていた川の名に由来する。

3長者橋

大岡川の橋漫歩 長者橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 長者橋 2017年9月9日

~長者橋の名前の由来~(当日のパンフレットから)

諸説あるが、周辺が1870(明治3)年に「長者町」という名前になり、以降「長者橋」と呼ばれるようになった。

4旭橋

大岡川の橋漫歩 旭橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 旭橋 工事請負池田組とある 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 旭橋人道橋 2017年9月9日

~旭橋のあれこれ~(当日のパンフレットから)

当初の旭橋の建設費は、当時の横浜の富商であった大谷嘉兵衛、箕田長二郎 茂木惣兵衛等の寄付により賄われた。

5黄金橋

大岡川の橋漫歩 黄金橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 黄金橋 下から 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 黄金橋 反対側 2017年9月9日

~黄金橋の名前の由来~(当日のパンフレットから)

町名が由来。町名は「准南子」の「清水有黄金龍淵雄玉英(清水に黄金あり、龍淵に玉英あり)」から「黄金」を採ったとも言われる。

6末吉橋

大岡川の橋漫歩 末吉橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 川に降りる階段 2017年9月9日

7大田橋

大岡川の橋漫歩 太田川 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 太田川の親柱 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 太田橋 ゲルバー桁を用いている 2017年9月9日

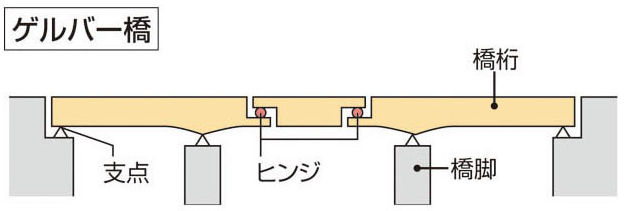

ゲルバー桁とは、橋端の受桁の上に橋桁を置いた構造で、構造計算が簡単な利点があるが、ゲルバー桁部がピン構造になるので、伸縮継目が多くなり車両の走行では不陸を感じたり、地震の揺れなどに弱い弱点があります。

「ことばんく」より図参照

~太田橋の名前の由来~(当日のパンフレットから)

町名の「太田町」に由来する。太田屋左兵衛が開発者となり、横浜村の一帯を大岡川の支流に至るまで埋め立て、太田屋新田と呼んだ。

8栄橋

大岡川の橋漫歩 栄橋 2017年9月9日

9道慶橋

大岡川の橋漫歩 道慶橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 道慶橋 下から 2017年9月9日

~道慶橋のあれこれ~(当日のパンフレットより)

この橋を付近の住民のために独力にて造った「道慶師」の遺徳を偲んで命名された。高欄及び親柱の錫杖頭部のデザインは、東京芸大学長であった澄川喜一氏によるものである。

※道慶師とは:明暦元年、相模の国、久良岐郡太田村字前里耕地の渡川口に、雲水僧道慶師が辺りの住民の難儀を見て、「之を救わんと同所に祀ある地蔵尊に草庵をむすび日夜地蔵尊に祈願して托鉢を重ね幾多の困難辛苦の末、遂に万治元年独力にて橋を造り両岸住民の難渋を救った。」そうです。その道慶師が亡くなった後に、その遺徳を偲びこの橋を「道慶橋」と名づけたのだそうです。

10一本橋

大岡川の橋漫歩 一本橋 仕様が無いけど同じ構図だ 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 一本橋 下から 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 一本橋の親柱 2017年9月9日

~一本橋の名前の由来~(当日のパンフレットより)

古くは、一本の丸太を架けて人々が利用していたことから「一本橋」と命名されたとも言われる。

11山王橋

大岡川の橋漫歩 山王橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 山王橋 同じくゲルバー桁 2017年9月9日

~山王橋~

吉田新田ができる前は、この橋から関内方面一帯は遠浅の入り海でした。この橋から蒔田公園辺りの大岡川、中村川の分岐点が、吉田新田開拓の起点とも言える場所です。この一帯を掘削すると、2m位が外から運んできた土で、それ以下はかつて入り海だった名残の川から流れてくる堆積物や、貝殻などが今でも出てくるそうです。

この橋を過ぎてから大岡川から中村川に渡ります。

大岡川の橋漫歩 昔の船着き場の高さはここです 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 これも船着き場の跡 先に中村川が見える 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 中村川の蒔田公園橋 2017年9月9日

大岡川の橋漫歩 昔の石積の跡 2017年9月9日