<エル>の奇妙な魚たち 星田 雅章

夕暮れ時であった。道行く人々のイメージは暗紅色の映写幕を駆けぬけていた。やがて、街は滲んだ花火の絵・・・

小やみなく降りしきるマリンスノウの中を、Mは深海魚のようにゆったり進む。潜水艦と呼ばれるMの寄港地は、今宵<エル>。そこで軽い夕食を済ませるつもりだった。だが、そのあとの予定となると・・・Mはふと、このまま街の風に身を委せてしまおうかという誘惑に駆られた。だからといってそう違いもなかろうと思い、そして今日も水族館に出かけるには遅くなり過ぎたことを悔やんだ。まっ、明日もあるさと言い聞かせたところで、明日も同じ繰り返しになることがわかっているとすれば-

「けっ、世話ねえや」

言葉が口をついて出てきた。それからMは、つい先程別れたAの荒んだような笑いや、Kのとげとげしい物言いが街のシネマに浮かんでいるのを見た。こんな時には必ず胃からこみ上げるものがあって、Mは立ち止まってしまう。

「明日と言ったって、明日は日曜日だぞ」

そう口に出して言ってみると、日曜日の家族連れやアベックのことが思い出された。別に水族館の魚達に会いにいくのが目的ではないMとしては、館内の雑踏のことなどどうでもよかったのだが-只、日曜日は館長が不在のことが多いと聞いていた。(そうなると、また一日伸ばしだ!)

Mは、皮靴の先で、舗道を蹴りつけた。シュッと敷石の擦れる音がして、Mはバランスを失ってしまった。だが、別段足をすくいあげられる程でもなく、崩れた体勢を立て直すことは容易だった。その反動に逆らわず今度は、拳闘選手のようなフットワークで前に踏み出した。その場で二・三度ステップを踏んでみる。(まっ、とにかく<エル>についてからさ)Mは外套の襟を立てて、今度は少し早足で歩き始めた。背後から夜の風が追ってきた。風に巻かれた木の葉が一枚、Mを追い抜きざま二度三度と宙返りをうった。

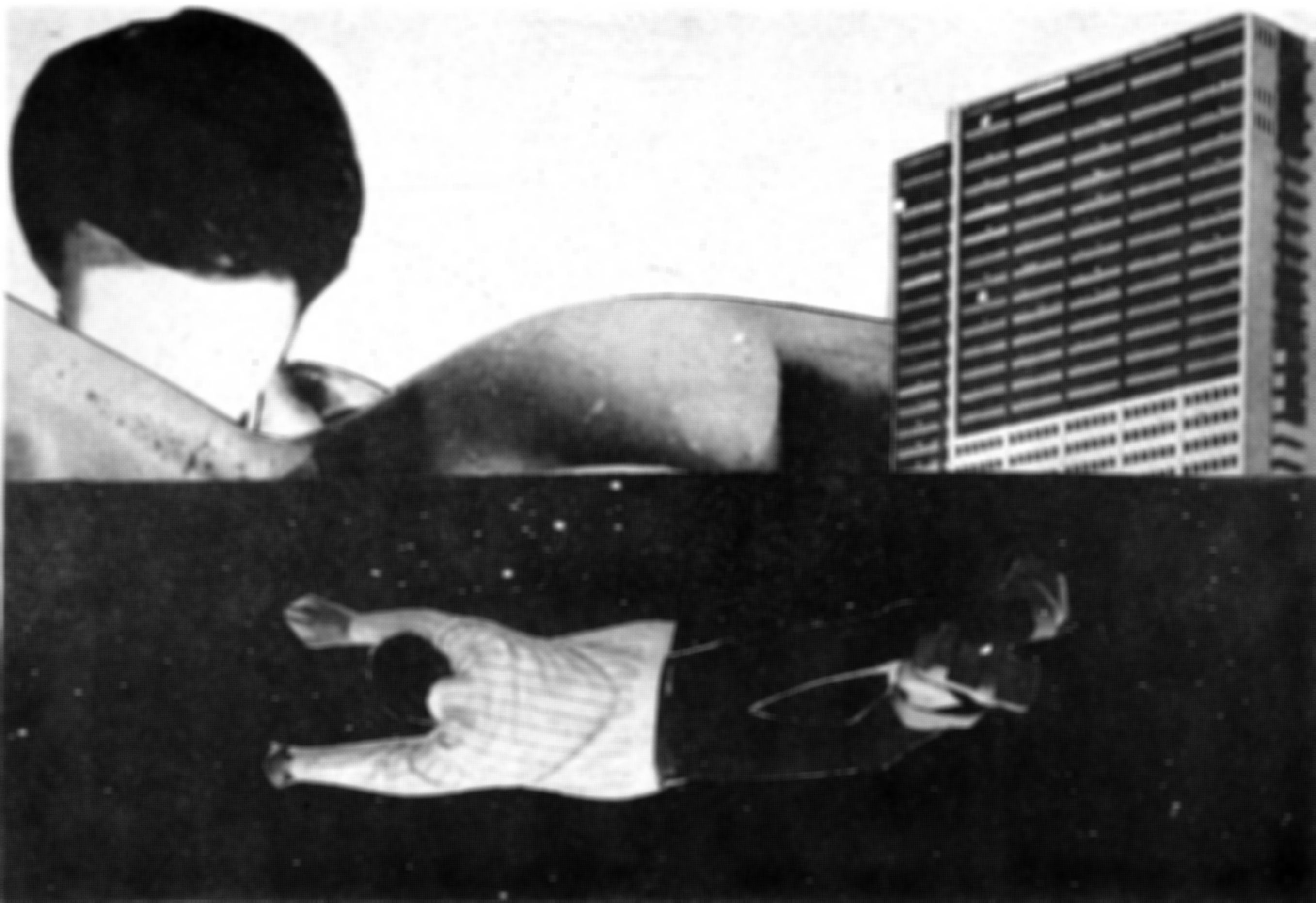

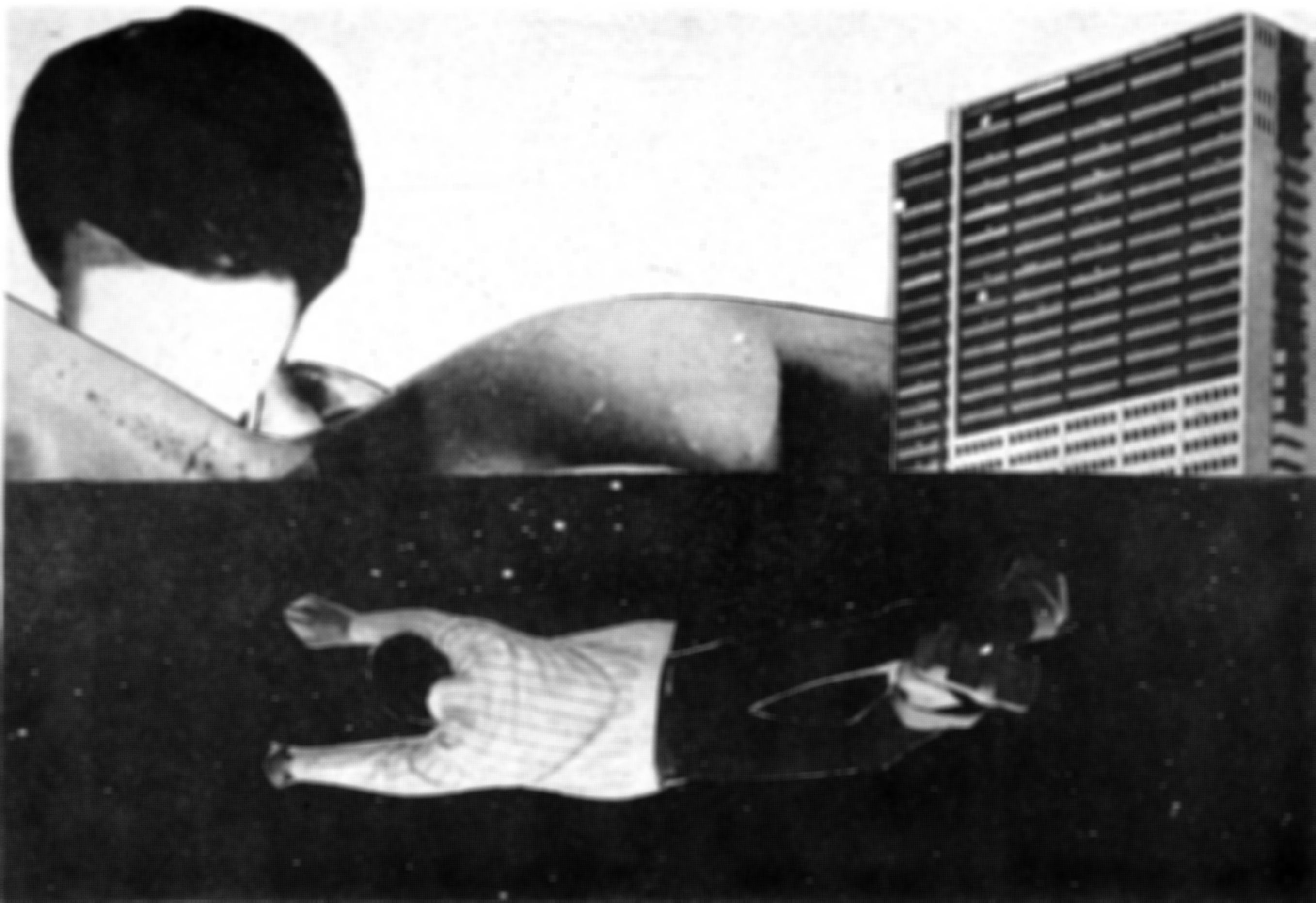

<エル>の白い扉に手をかけ、Mは潜望鏡のように首をめぐらせた。すでに日周運動を終えたビル群は、薄闇の中に黒く立ちつくしている。さっきまでは、パンのように柔らかだったのに-と、Mの悲鳴。不意にその眼前に巨大な白い紙がひろがった。街の奥底から舞い上ってきたようなそれは一瞬Mの顔を覆い、それから唐突に退ぞいていった。復源した遠近法空間の中でMに残されたのは、「解放」という荒々しいゴシック体だけ。今Mの網膜には、道を隔てたビルの窓ガラスが映っている。

もはや彼にはそこに貼られた紙がアジビラであることさえ判らない。まして、その上に並べられた誤字、宛字の群れなどは-だがMの姿はなおしばし、その白い扉の上で固定されてしまった。

Mは両手で扉を押し開いた。倒れかかるように<エル>へ踏み込んだ直後、コートのすそに夕陽の残渣を見たように感じた。しかしそれも、カーンとした店内を見まわした時口唇の端に、気のせいだよなという形になって漂っただけだった。-あの、膨れあがったマスターのチョッキはどこに消えたのだろう。本日休業でもあるまいにと、カウンターの隅に掛けられた白い休業札を挑めやった。(とにかくっ・・・)Mはいつもの窓際の二人掛けに腰を落した。そうして今度は、じっくりあたりを検分するようにねめ回していった。

カウンターの上で、海蛇のような紫煙が揺らめいていた。頭上一メートルから聞えてくる規則的な断続音は、恐らくかけっぱなしのレコードであろう。その物憂げな繰り返しに耳を委ねたまま、Mはカウンターの上に置かれたプレーヤーから、視線を横すべりにすべらせていった。次は、鉢植えの蘇鉄越しに見える大型の水槽だ。市販のものでは最大級に属する循環型水槽だと言うことで、中には<ちょうちょううお>とかいう熱帯魚や、その他幾十匹の名も知らぬ魚達がかわれていた。Mは彼からこれら海水産の魚達を飼育するに際しての、それこそ血の滲むような-と、マスターは力説するのだが!苦労話を閏かされていた。例えば、わざわざ公害に汚染されていない遠方の海から、定期的に海水を送ってもらっていること。水族館にも足繁く通い、館長や係員から様々の忠告を受けていること。生餌のアサリや蛤を一年中獲保する法や濾過器の最も有効な使用法(海産熱帯魚には特にこの完備が要求されるということだ)に関する研究のこと。その他、Mには到底理解できないような高度の繊細さ、テクニック等-あれこれ。因に、彼は『季刊-熱帯魚」の常連投稿者の一人でもあった。

(しかし、やつら今日はどうも元気がないな。水も大分濁っているようだし。彼にしては珍しいことだが・・ちきしょう。やっぱりだれもいない!)

Mは勢いよく立ちあがった。大股でカウンターに近づき、そこに手をついて裏側を覗いてみた。(うん、誰もいない〕 それから目を、吸い殻で溢れそうな灰皿の上に落した。フィルター煙草の吸いさしが燃えつきかけ、その外縁に斜めにかかっていた。Mは傍らの水差しを傾けて灰皿の上に静かに注いだ。三分の一はど満されていた

水を空にすると、灰色の濁水が薄茶のデコラをうごめいて、Mに亜熱帯の河川を思い出させた。その夥しい支流の行きつく先は海洋にはあらず、死屍累々のレコード達だ。Mはプレーヤーの電源を切り、それから回転台上のレコードを両手でそっとすくいあげた。タイトルは、<砂漠の魔術師>とある。(うん、砂漠の魔術師か。いいな。ところでこいつのジャケットは・・・と)

Mは床に積み上げられたレコードの山を掻き別けながら、その題名を次々に読んでいった-「A湾の夜は更けて」、「E海の黒い真珠」、「オリジナル・サウンドトラック-ある貝の詩」、「水の惑星の悲劇」と、いかにもマスターの好みだな。「あなたにすべてをあずけたわたし」か、これは関係なし。「火と水の魔術師」、「砂漠の瞑想」・・・うん、かなり近いぞ。なに、「燃える男のバラード」だあ!-Mが投け捨てると、それは鮮かなアクロイド曲線を描いてカウンターの灰皿に当り、その中身をすっかり床にぶちまけた。(あっと、これだ!)Mは、しばしその幻惑的なデザインに釘づけされた。

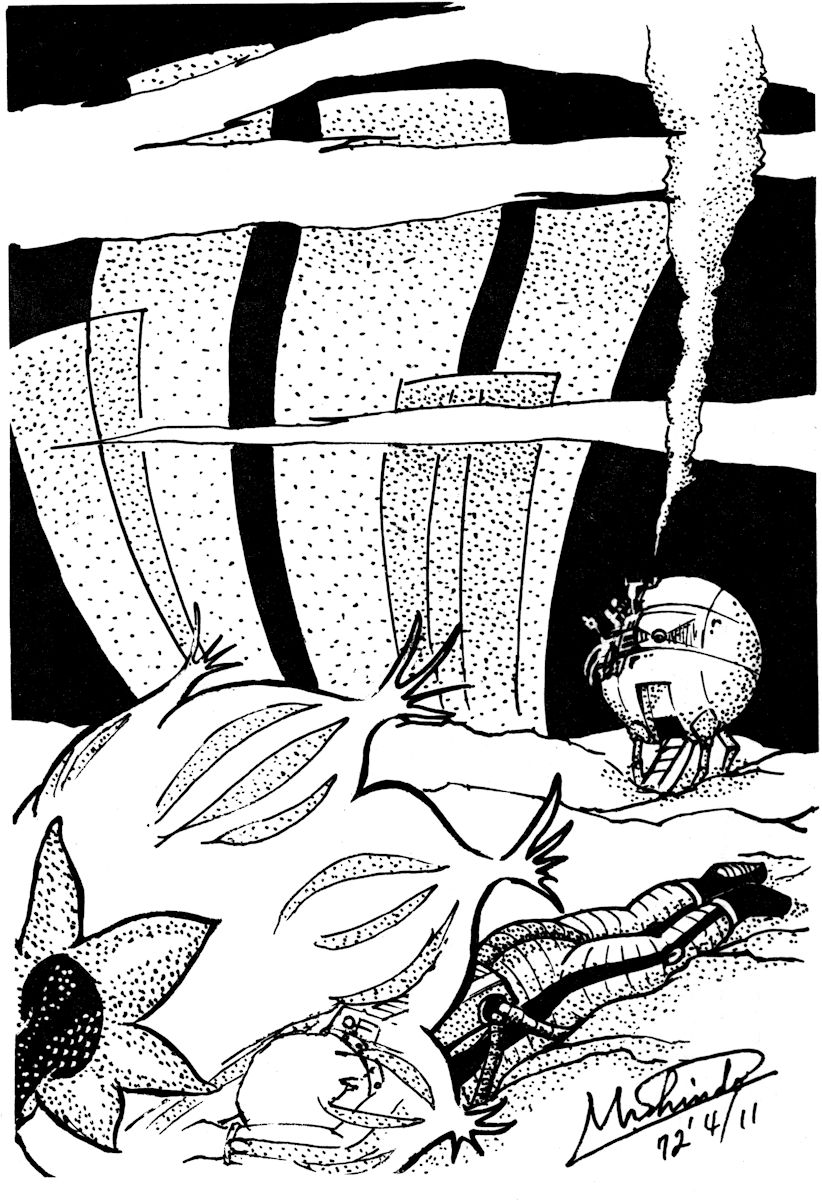

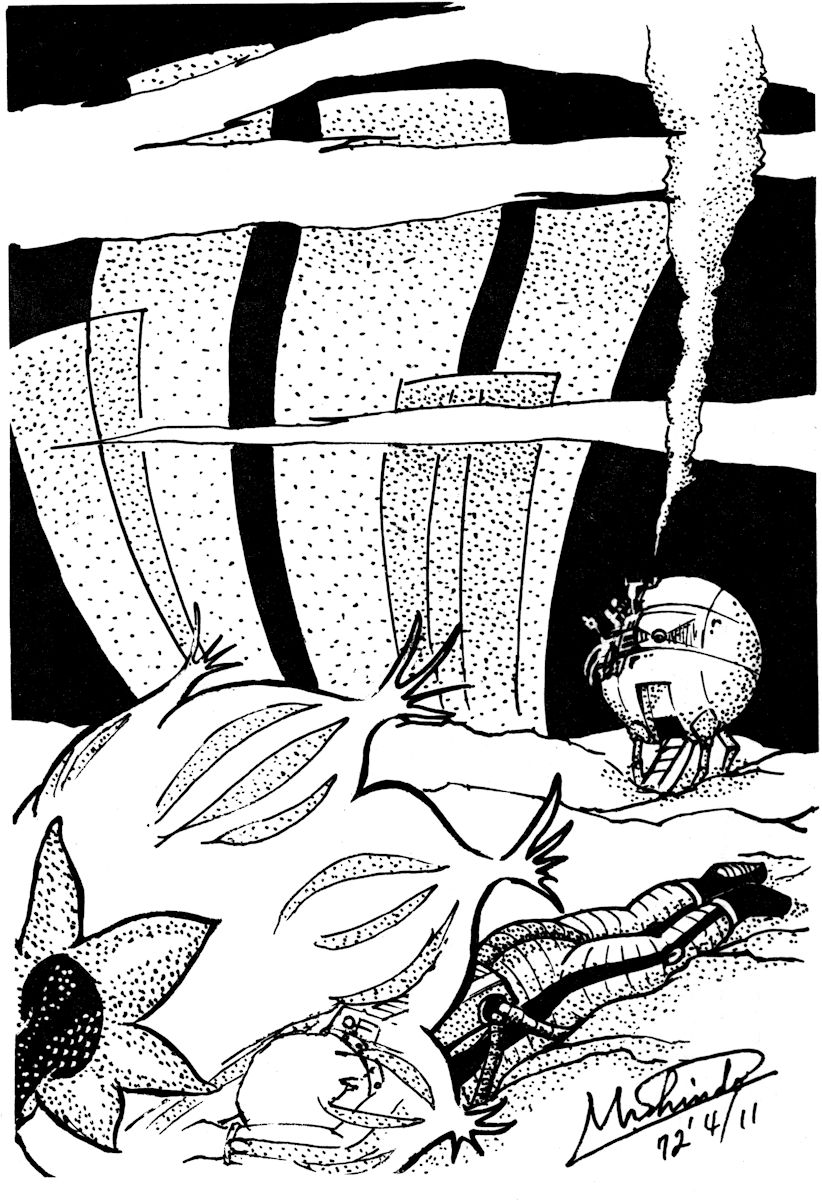

-原色の衣裳に身を包んだ黒い魔術師は、しかつめらしい顔で.バリトンサックスに跨っている。(あれ、この男誰かに似ているぞ)と、Mは思う。顔付きは明らかに黄色人種であるのだから、何か墨のようなものを全身に塗って黒人らしく見せているというわけだ。口唇にもピンクの口紅を塗っているようだ。肉付きのよい顔や、袖なしのガウンから突き出た太い腕には、御丁寧に羽型の刺青までしてある。Mは、(やはり誰かに似ているぞ)と思う。そして、この懸命に尊大ぶっているビヤ樽のような男に、<砂漠の魔術師>の称号はふさわしくないように感じる。(むしろ、観光地の見世物といった図だな)

-男の背後には、奇怪な形に歪曲したサボテン様の植物が吃立している。空は完全なまっ暗闇だがわずかに地平近くが白んで、砂漠の黎明を表わしているかのようだ。これらの背景は、本物の砂漠の写真を用いて合成したのであろう。(うっ、まてよ。<サボテン>の影のこれは・・・) と、突然鮮やかな黄のガウンを纏った黒人女が現われた。目をかっとばかりに見開き、あきらかに憤怒の形相。Mは女の限玉に、敢えなく心臓を射抜かれたー(ああっ、もう駄目、とても立ってられない)Mはジャケットを放り出して、カウンターにしがみついた。空気の抜けていく風船を真似しているわけだ。それから、下を向いたまま小さく(クックックツ)という忍び笑いを洩らした。

Mは、カタカタときしる木の扉を肘で押した。その裏はコンクリートの廊下で、裸電球の下に広白く浮きあがっていた。コンクリートはそのまま暗冥へと伸びているため、灰色のベルトコンベヤが無限に続いているようにも見えた。どこからともなく、屍の臭いを含んだような冷たい風が流れ込んできた。Mはぶるるっと、二・三度体を震わせてから、闇の奥へと呼びかけた。

「だれも居ないのーっ」

しかし、声はビロードの暗渠に吸いつくされてしまうようだった。Mはそのたよりなさに、冷たい歩廊への一歩を思い留まろうかと考えた。

闇の向うで、激しく水を流す音がした。足下を増水した河川の奔流が洗っていくような豪快な響きだ。(けっ、あのクソ女め。何をふざけやがって。年中、便所に入りぴたりじゃねえか。糞づまりの、便秘女郎め・・)

乱暴に扉をしめて、散々惑態をつきながら席に戻ってきた。それから、伺喰わぬ顔で外を眺めていると-

「あら、Mさん。いらしてたんですか」

くしゃくしゃになったハンケチを前掛けのポケットに押し込みながら、ウェイトレスが現われた。Mは相変わらず、ガラス越しに外を見やったままだ。

「御注文は何にしますか?」

水をドンと置いて、声の調子は変えずに尋ねた。Mはそれでも答えずに、今度は女の剥出しになった足首を見つめた。それから、ゆっくり視線をずり上げていった。浅黒くつるっとした感じの脛から、白くかさついた膝っ小僧。さらに張り出した腰骨を弊い切れない紺のタイトスカート。そして黒いスウェーター。その下には心もち前方にせり出した下腹と、あるかなしかの胸。全体としてはとにかく薄っぺらなつくりだ。だが貧弱でみすぼらしいという印象よりは、むしろ鰈やひらめのような安定感さえ与える。それからMは女が暗い便所に、ひとりしゃがんでいる様を想像した。-浅黒く細っこい足をヨガの行者のように折り曲げて、女は自分の陰部を覗き込んでいる。この暗くて狭い部屋の中で、いったい自分はどこまで沈んで行くのだろうー下腹を蝮のようにうごめかせた女が、そう怪しむのだ。その堅固な女の型に、Mはふと深い海の底を想った。

再び焦点を結んだMの視線は、水槽の住人たちを思わせるようなまるい目に据えられた。そして、すかさず御注文。

「あつ-い、レモネードと・・スパゲッティ」

女は、Mがその顔面の印象をとりまとめようとする寸前、くるっと踵を返してしまった。後には、白いズック靴だけが取り残された。何かに、あるいは誰かに似ているという印象は一瞬宙に漂い、それから跡形もなく四散してしまった。(別段、どうってことないじゃないか。あの女の顔が何に似ていようと)Mは、煙草の火をつけながらわずかに口の端を歪めた。

新しいレコードが回されていた。これもバリトンサックスで、それにピアノがからんでいる。レコードの題名は「Tの女王」。Mは大版の手帳を取り出し、そこに何かを書きつけていた。

-明日は必ず水族館に出かけ、館長に話を聞く。海洋開発についての本は、T大海洋研究所編のものだけでも読みあげてしまおう。特に、水棲人間の項は注意して読まなければ・・・

カウンタ-の方で、聞きなれたかすれ声が聞えた。

「こまるよ-っ、かずちゃん。ちゃんと店にいてくれなくちゃ」ハスキイボイスと言われる声だが、魅惑の低音というわけではなくむしろ甲高い程の高音だ。

「あの、わたし」こちらは、喉に痰がからまったようなアルト。しかしMは、女がわざと聞きとられないようにを濁らせていることを知っていた。(どうも余り同情できないな)

「今Kさんに会ったら、今日はお休みなんですか、なんて聞かれちゃったよ」

「あの時は、ですから・・・」

「いや、僕がいる時ならいいよ。だけど今日みたいな日、君がいなけりやこの店は空っぽになっちゃうんだからね」

これで自分も店を抜け出していたことが、Mに知れた。大方今日も熱帯魚屋の親父のとこで一席ぶってきたのだろうと判断して、Mはどっちもどっちだと苦笑してしまった。さらに弁解を続けようとする女を遮って、マスターは早口で言い足した。

「なに、わかればいいんだ。今度から気をつけてくれよ。えっ、なに。レモネードと<エル>スパゲッティ?」それから、大きく伸びあがってMの方を向き、「やあ、Mさん。どうも」

ハンケチを額にあてながら挨拶を送ってよこした。Mはただうなずき返しただけで、『深海の考古学』という書名の本から引き写した箇所を眺めていた。

(・・・それにしても、海底住居計画はわれわれにいかなる夢を見させるのであろうか。人間精神における下降と上昇の意味を、そこに適用することの妥当性についてはどうであろうか。そのようなアナロジイが成立するとすれば、海底進出に伴って人類の内面に<エロス>から<タナトス>への転換が引き起こされる可能性も充分あるわけである。- あるいは、水棲人間願望をその象徴と考えることも可能かも知れない・・・)

Mは、この部分にひっかかっていたのであった。前後の脈絡は無視されて-と、いうよりはMには理解できないような部分が多かったので-<水棲人間願望>という言葉だけが彼の視野に広がっていったのだ。AやKはおれのことを<潜水艦>だとか<サブマリンM>だとか呼ぶけれど・・と、Mは考えて行く。それはおれが無口で皆の前からふっと消えてしまったり、あるいは突然幽霊のように現われたりするのが似ている、というのでつけられた仇名なのだけれども・・・そして、おれ自身この仇名が嫌いではなかったのだけれども。むしろ今は、<水棲人間M>と呼んでもらいたいような気がする。この間の雨の日に水族館へ出かけて行って、ふとそんなことを思ったのだ。-Mが水族館の水槽から目を<エル>の水槽へと転ずると、女が四散した吸い殻を掃き集めているところだった。マスターは水槽の保持のことに関して二、三、女に苦情を言い立てていたが、今は厨房の方に引きさがっていた。レコードは回り続け、茫洋としたうねりのような響きをたゆたせていた。

「あっ、そうだ」と、Mは突然、大声を上げた。「マスターだ!あの魔術師はマスターなんだ。ははっ、どうりで見たことあると思った。

Mの歓声を聞きつけたマスターが、エプロンに両手をこねまわしながら現われた。

「大きな声を出して、一体何ですか?」と、少しあわてたような様子で尋ねた。

その時になって始めて、Mは彼がいつもの派手な色柄のチョッキを着用していないことに気づいた。マスターによればそれは水槽の住人達に合わせて挑えたものだそうだ。彼がその周りを移動する際、螢光灯の光を反射する魚連の色がチョッキに映ることまで考慮して注文したというのだ。少々眉唾めいた話だが、それより彼が顔を突き出すように水槽を覗き込む時、そのロースハムのような皮膚に青や黄の光が動めくところが何とも凄かった。彼自身はそのことを意識している様子はなかったのだが時々水槽のガラス越しにこちらを見てニヤリと笑うようなことがあった。そんな時Mは笑い返すこともできずに、思わず目をそらしてしまうのだった。

マスターは、バスタオルほどもあるハンケチで額の汗をふきふきMの傍に立った。彼のピンク色の膚は、一年中汗を噴出する温泉地帯のようなものだ。いったい一日に何遍あのハンケチを絞れば済むのだろうかと、Mはいぶかる。

「ねえっ、マスターは昔、楽団でサックスを吹いてたっていってたね」

「ええ、まあ。それがどうかしましたか?」

「あのレコード・・・うーん、<砂漠の魔術師>っていうやつ。あれ、マスターがやってるんだろ」

「ああ、あれですか。あれは違いますよ。私の弟なんですがね。よく似てるでしょう。一つ下で、皆から一卵生双生児じゃないかなんて言われるんですよ。ハハハ」

マスターはとってつけたような笑い声をあげ (自分ではその笑いによって相手に鷹揚な人柄という印象を与えたいのだろうが)、Mの向いの席にどさんと腰を落した。九十キロは優にあろうかという桃色の肉塊は、その反動で上下にダブッダブッと揺すられるようであった。Mは思わず身を引いて、テーブルを押える真似をした。彼もソーセージのような指をテーブルに展げ、「ふうーっ」と、一つ長い嘆息を洩らした。汗と口臭と調理場の臭いがいち時に襲いかかってきたようで、Mは一瞬顔をそむけてしまった。それから、気を取り直してー

「あのジャケットのデザインは、仲々いいね」

「そうですかー?」と、マスターは不服そうな面もちで首を傾げた。

「私には、悪趣味としか思えませんけどね」

おや、あんなのがマスターの趣味じゃなかったのかなとMは怪訝に思うが、とにかく続けて、

「いやーつ、本物の砂漠を背景にもってきた画面構成の漸新さといい、あくまでも暗い空と輝く白い砂の鮮かな対照といい、絵画として見ても大したもんだ。僕はあの地平の涯に、始源世界からの呼び声を聞いたような気がしたね。めくるめく砂漠の<神話体系>そのものと言ってもいいかもしれない。弟さんのコスチュームも粋だし、背景の奇っ怪な宇宙人的植物がまたいい。それにあの黒い女も・・・」と、言いかけてMは言葉を詰まらせてしまった。何かばつの悪いことを喋ってしまったように指先でテーブルをトントンと叩いて、マスターの頭越しに時計を見やった。

「何だ、あの時計止まってるのか」-と、マスターが投げやりな調子でボンと言った。

「あれは砂漠なんかじゃありません。K海岸の砂丘ですよ。そこに弟がカメラ・マンと装置一式を引き連れていって、本当にあんな恰好をして撮ってもらったんです」

それから首を回して、

「かずちゃん、レモネードとスパゲッティもう出来てるからね」

Mは、とりあえずマスターを無視することにして、再び手帳に文字を連ねる作業を開始した。するとマスターはあからさまな好奇心を隠そうともせず、Mの手許を執ように覗き込もうとした。ところが、彼が身を乗り出そうとする度にMは意地悪く手帳を伏せてしまう。そうして、マスターの顔をじっと見つめてやるのだ。すると今度は、BGMのリズムに合わせて足を踏み鳴らしてみたり、腰を浮かせながら、「こんな事は始めてですよ。三日も遅れるなんて・・水があんなに汚れてるというのに」など、何やら愚痴めいた事を口走ったりした。マスターが一向に立ち去る気配を見せず、また彼が腰を上げ下げするたびにテーブルが揺すられるのに焦立ったMは、顔をしかめて、

「マスター、困るなあ」と、たしなめた。

「あっ、どうも。とんだことを」

口では謝りながら、しかし彼はまだ腰を落ちつけたままだ。そして更に二言三言、とりとめもない話題をさし向けてきたが、これはMの方が一向にとり合わない。あきらめた様子でマスターが立ちあがろうとした時、Mはこんな声を開いたような気がした。

「へっ、お前らの魂胆はわかってるんだ」と。

それはマスターの口から発せられたものであったのか。あるいはMの幻聴であったのか。ちょうど入って来た若い二人連れにお愛想を言い、女に水槽の保持のことでなおも文句を並べてから扉の裏に消えていく、マスターの肥大した影-その後姿を追いながら、Mにはどちらとも判定がつきかねた。

Mは手帳をポケットにしまい込むと、運ばれてきたスパゲッティをつつき始めた。<エル>特製と銘うたれた、当り前の味のするそいつを機械的に口へ移しながら、Mの空想はとりとめもなくさ迷っていった。

☆ ☆ ☆

マスターは、大きな浴槽の中で鯨のようだ。時々浮上しては潮を高く吹きあげる。風呂場の中は、この白子の鯨のために水びたしだ。そこへ戸が開いて、ウエイトレスの貧相な肉体が現われる。マスターは別に気にも留めない様子で、相変わらず長々と潜ってはぷっかり浮きあがる運動を繰り返している。表情は真剣だが、リズムに乗り切ったその動作からいかに楽しんでやっているかが知れる。君もやってみろよ。マスターは、流し場の隅で足を洗い始めた女に言う。それから、突如ガヴァーッという音とともに大量の温水を排出する。湯舟から溢れたお湯は音を立ててタイルを洗い、ついでに女の平べったい足と突き出た尻も洗って行く。ほらっ。マスターは女の腕をとって浴槽の方にひき寄せようとする。女はしゃがみ込んだままいやいやという風に首を振るが、マスクtはそれを強引に抱きかかえて、湯舟の中へ投げ込んでしまう。そうして自分もまた飛び込むと-

いいかい、こうやるんだよ。さあっ、一、二。ぐぶぐぶと湯舟に沈んで、三、四はお湯の中。五、六でお顔を出して、七、八。ピュ(~と水鉄砲。ほら一緒に。一、二ぐぶぐぶ。三、四・・・五、六、がぶあーっ。七、八、びゅうううーっ。一、二ぐぶぐぶ。三、四・・・人類ももうじき鯨さんや海豚くんのようにならなくちゃいけないんだ。だから、もういちど。一、二ぐぶぐぶ。三、四・・・五、六、がぶあーっ。この訓練は、水棲人間になる第一段階なんだよ (ところが、こう言うマスターは正真正銘の金槌なんだけどな・・・)一、二。君もすぐこれが楽しくて堪まらなく・・・ぶぐぶ。三、四・・・やがて、女も真似して潜水と浮上の訓練を開始する。五、六、がぶあーっ。七、八、びゅうううーっ。こら!早す

ぎる。一、二・・・

「イタタッタッタッ・・・?」

Mの幻想は、左手のひきつるような痛みによってあえなく中断されてしまった。見ると小指の先に、何かピチッピチ はねるものが喰らいついている。(わっ、チョウチョウウオだ!)

ほとばしり出た血は、白いデコラの上で最初落日のようだった。そしてすぐアメーバの形に崩れた。Mは左手を振って、その黄色い凶漢を振り落そうとした。だがしっかり喰い入ったそいつは、容易には離れてくれなかった。最後に、テーブルの角に何度も叩きつけ、ようやく床下にはたき落した。傷ついた小指を含むと、酸っぱいような味が口腔一杯にひろがった。Mは奥深いところにある何かが凝集するような予感に、あわてて指を引き抜いた。

この格闘を放心したような顔つきで眺めていた女が、まず駆けつけてきた。高速度撮影フィルムのようにしてやってきた。

「まあっ、たいへん」

その間の抜けたような声を聞きつけたマスターが、大儀そうな足取りで駆けつけてきた。テーブルの血とMの蒼ざめた顔を見較べて、途端に喚き始めた。

「こりゃひどいや。かずちゃん、早く救急箱を!いや、医者に行った方がいいかも知れん」

「なに、ちょっとした傷さ。大したことないって」

無理に笑いを作りながら、Mは二人に向かって領いて見せた。傷は浅くなく、Mとしても本当に医者に見せるべきであろうかと考えていた程であったが・・

「でもなんだってこの魚、水槽を抜け出したりしたんだろう」

「さあ、こいつもそろそろ本物の海が恋しくなったんじゃないですか」

マスターは人さし指の先で、魚の腹をチョッチョッと突きながら答えた。フロアに横たわった<ちょうちょううお>は時折り苦しげに体をびくつかせるだけで、もうすっかり弱ってしまったようだった。

「それにしても、こいつちょっと変な恰好してるなあ。口が大きくてさ。それに歯が凄いや」と、マスターの肩越しに魚を覗き込んでいたアベックの片割れが、感心したように言った。

「ほんと、鮫みたいね。こわいわ」と、男の腕に顔を寄せて女が応じた。

そう指摘されれば、確かにそれは奇妙な形をしているようだった。Mは牙のように突き出た二本の歯に、古代の剣歯虎を思い浮べた。マスターは、そいつの尾びれをチョンとつまんで顔のところまで引き上げ、まだMの鮮血を滴らせる歯のあたりをしげしげと観察した。「うん、こいつはT大の研究所からもらってきたやつだ。最近こういう変ったのがちょくちょく獲れるそうでね。海洋汚染が関係してるんじゃないかなんて言ってましたけど-それより、指の方本当に大丈夫ですか」

女が救急箱をさげてきた。Mはおとなしく指を押えている。マスターはなおもその<突然異変-ちょうちょううお>を顔の前にかざして首をひねっていた。

「研究所のやつらの話では、別に危険はないということだったけど、こりゃもうやめた方がいいわ」

そう言い捨てて、扉の陰にひょいと放り込んだ。

「T大の研究所って、海洋研究所のこと?」

と、女に指をあずけながらMが聞いた。それはまだMの内部に、刺すような痛みを送り込んでいた。

「ええ、そうですよ。幼な馴染がそこで研究員をやってるんです。あの魚は、この前遊びに行って貰ってきたんですけど、私あんなの本当は好きじゃないんですよ。私にはまともな魚の方がずっとつきあいやすいですわ」

そう言いながら、ふきんでテーブルの上をきれいに拭き清めた。それから水槽のところへ行ってガラスに額を押しつけ、いいかお前たちもあんな悪さをしたらと、連中に少々お説教を垂れた。一匹、一匹を指で示しながらである。

「そう言えば、マスターがよく行くっていうあの水族館へ、この間行ってきたよ」

「あっ、そうですか」と、マスターは厨房の奥から返事をよこした。

「あの館長も、前に海洋研究所にいたことがあったんだってね」

Mは呼びかけるように声を大きくした。

「ええ、そうでしたね」というマスターの声は、聞き取れないほど小さかった。それは二人の距離が隔っていたためというよりも、マスターがその会話に興味を抱いてないという理由によるもののようだった。Mもそれ以上会話を続けることを諦めて、マスターの話に浮んだ思いつき-彼に海洋研究所を紹介してもらうという-を、ひとまず延期することにした。

その間にも、女はMの指に素早く包帯を巻きつけていた。最後に器用な蝶々結びで終えると、囁くようにそして幾分得意そうにMに告白した。

「前に、わたしも噛まれたことがあるの。貴方と同じとこよ」

女は、右手の小指をMの前にかざした。初めて女に、小指の第二関節から上がないことを知った。Mはちょっと不安なような、奇妙な感じを味わいながら、

「あれにかい?」と、尋ねた。

「ちがうわ。マスターのおうちのギャング坊や-これもやっぱり、研究所からもらってきたお魚のことなんだけど-それによ」

「あれと同じ種類のやつで」

「ううん、もっと大きくて変な風なの。マスターみたいにふくらんでるのよ」と答えて、女はいかにも娯しそうに笑った。

Mもつられて笑い出してしまった。女は笑うと上唇がめくれあがり、歯並びはおろか歯茎の奥までがすっかり覗けた。いつものMならそういう笑いに不快を感ずることはなかったのだが、この時はかりは連想が最前の凶漢のことに及んで、少々嫌な気分にさせられてしまった。Mの指にくらいつき、骨までむさぼり尽くすぞというように歯を立てていた魚の顔を憶ってMは、笑っていたようだなと感じたからだ。やつは、今おれの目の前で馬鹿笑いをしているこの女のように嗅笑していた、と思ったのだ。

「どうしたの?」

急に笑いをやめて黙りこくってしまったMを、怪訝そうな目を覗き込みながら女が尋ねた。

「別に」

Mは、いつかはこの女がマスターを喰い尽くついてしまうに違いないと考えた。そして一面の血の海に、ぶよぶよした白い肉魂が散らばっているところを想像した。その血の海の中を、全身赤く濡れ染めた女が裸ではいずりまわっているところを-Mは自分の企てが、早くも崩れ去ろうとしているのを知った。また指の先に疾くような痛みを感じた。 (へっ、『お前らの魂胆はわかっているんだ』-か。いや、おれもマスターの同類さ)

Mの企てとはもちろん水棲人間になることだったが、企てというよりそれはまだ、願望の域を抜けていないよようなものだった。それでも、最前マスターが海洋研究所に知りあいをもっていることを聞いて、すぐ彼にそこを紹介してもらおうという気になった。そこでは、秘かに水棲人間の研究をしているという噂があったからだ。でも、あの魚の顔を思い浮べると、もう駄目なのではないかという気になってしまうのだった。人間どもに対する魚達の、むき出しの敵意を見てしまったようで、気楽につき合えるだろうとはどうしても思えなくなってしまったのだ。それからMは、心の中で手帳の余白に書き込むべき文句を考えていった。

(・・・もう、水棲人間などではなく、いっそ本物の魚になってしまったら。-いや、どちらにしろ今一度やり直しだな。明日、水族館に行くのはどうしょうか・・・、これも、館長が海洋研究所出身だというので、噂の真偽を捜れるのではないかと考えていたのだが)

「ところで、ここ何時に終ったっけ」と、Mは唐突に尋ねた。もうどうでもいいやそんなこと、明日の朝考えれば、という気になってー

女も何か考え事をしていたらしく、Mの言葉にはっと顔を起した。それから少しあわてたように背後の時計を見上げ、いくらか口ごもりがちに答えた。

「え、えーとっ、九時よ」

「ふうーん。じゃあ、またその時くるよ」

女の顔を、真正面から見据えて言った。女は目を見開き、大きくうなづいて立ち上った。マスターが再び現われ、テーブルの伝票を取り上げてから、「このお勘定はいただけませんや」と言って、シャッのポケットにねじ込んだ。

「それから、医者には行った方が良いですよ。治療費はもちろん負担させていただきますから」ちょっぴり命令口調で付加えた。

「なに大したことないさ、このくらいの傷。それより、・‥あのお魚達に言っといてよ。今度こそ本当の海へ帰れってね」

「それじゃあ」

テーブルの上に代金を置くと、Mは女に向って手を挙げた。女はレコードをジャケットに収めながら、マスターとふざけ合っていた。Mはしばらく躊躇してから、表へ飛んで出た。女の、歯だけで笑うような笑いがまだ耳に取り付いていた。(なに、おれだって明日は水族館へ行くんだ。そうすりや、今に海の底へだってな‥‥)と呟いて、Mは首を傾げてしまった。(おれは一体、何を言ってるんだ!)

夜風に巻かれた砂が、立ちつくすMの耳朶をうっては、はるか地平の彼方へと吹き抜けていった。ふとその風に潮の香りを感じたような気がして、Mは思わず振り返った。<エル>の白い扉が視野一面に広がった時、Mの影はその中で崩れるように膝をついた。人通りはとうに絶え、そんなMに気ずくものはいない。(ふうーっ、今日は何かもう疲れたなあ)腰を落したまま、嘆息まじりに呟いた。それから両手をゆっくり前に突いた。その指先が敷石を突き崩し、くずされた石は白い砂になって輝いた。Mはかろうじて首をめぐらせる。(空は暗い。まっ暗闇だ!)

Mはそのまま這いつくばるように体を伸ばし、次いで徐々にそれを縮めていった。首をすくめ、背骨を内側に折り曲げ、四肢を胸に抱きかかえ、まるで嬰児のように、小さく、小さく・・・

☆ ☆ ☆

Mは、突然自分が砂漠の上に横たわっているのを感じた。瞳をあげると、バリトンサックスに跨った<魔術師=マスター>が尊大な顔でそり返っている。(ああ、これはジャケットの中の世界だな)とすぐにMは理解する。その背後には、今や奇怪なサボテンに変質してしまったビル群が。さらにその影からは、歯を剥いた<黒人女=ウエイトレス嬢>がマスターに襲いかかる隙を伺っている。女は、同じく牙をむき出した<エル>の魚達数十匹を率いている。

地平の白みがその光を徐々に増し、やがて砂漠の彼方に広大な朝の海が現出した時、Mは自分がいつのまにか魚に変貌していることを知った。左の胸びれの先が欠けた、<ちょうちょううお>に。(すると、おれのまわりはもう海なのか?)恐る恐る泳ぎ出しながらMはあたりを見回した。

バリトンサックスにしがみついたマスターが、水面に顔を出そうとして懸命にもがいている。今や自慢の刺青は溶け去り、華麗な衣裳もずたずた引き裂かれていた。そのピンク色の肌に魚たちの影が映っても、もうそれはただ滑稽なだけであった。マスターの巨大な尻には大小何十匹という魚が喰らいつき、彼を海底にひきずり込もうと引っぱっている。その周りを、黄色いすそをなびかせた女がもの凄い速さで泳ぎまわり、(わかった。わかった) という形にロを開けているマスターを、愉快そうに眺めている。

- あの笑いを笑いながら。

Mの眼前を、海底に落ちて行くビラがよぎった。その文字に思わずMは口もとを綻ばせる。(ああっ、こういうことだったのか)ーと。そして自分も、アジビラやマスターの手を離れたバリトンサックスを追って、暗い海の底に落ち込んで行くのを感じるのだった。胸びれをしっかりと折り畳み、深く、静かに。マリンスノウのように。

☆ ☆ ☆

砂を握りしめたMは、こうして長く深い眠りについた。幸い彼の眠りを妨げようとするものはいなかった。街にはいつの間にか、樹脂のような雨が細い糸を引いていた。暖かな雨滴は、泥に汚れたMの額を、頬を、首筋を静かに洗い流していた。

今や街は、深い水底に沈んだように濡れそぼっている。その中で、魚のようなMの形。

- 了 ー

夕暮れ時であった。道行く人々のイメージは暗紅色の映写幕を駆けぬけていた。やがて、街は滲んだ花火の絵・・・

夕暮れ時であった。道行く人々のイメージは暗紅色の映写幕を駆けぬけていた。やがて、街は滲んだ花火の絵・・・ -男の背後には、奇怪な形に歪曲したサボテン様の植物が吃立している。空は完全なまっ暗闇だがわずかに地平近くが白んで、砂漠の黎明を表わしているかのようだ。これらの背景は、本物の砂漠の写真を用いて合成したのであろう。(うっ、まてよ。<サボテン>の影のこれは・・・) と、突然鮮やかな黄のガウンを纏った黒人女が現われた。目をかっとばかりに見開き、あきらかに憤怒の形相。Mは女の限玉に、敢えなく心臓を射抜かれたー(ああっ、もう駄目、とても立ってられない)Mはジャケットを放り出して、カウンターにしがみついた。空気の抜けていく風船を真似しているわけだ。それから、下を向いたまま小さく(クックックツ)という忍び笑いを洩らした。

-男の背後には、奇怪な形に歪曲したサボテン様の植物が吃立している。空は完全なまっ暗闇だがわずかに地平近くが白んで、砂漠の黎明を表わしているかのようだ。これらの背景は、本物の砂漠の写真を用いて合成したのであろう。(うっ、まてよ。<サボテン>の影のこれは・・・) と、突然鮮やかな黄のガウンを纏った黒人女が現われた。目をかっとばかりに見開き、あきらかに憤怒の形相。Mは女の限玉に、敢えなく心臓を射抜かれたー(ああっ、もう駄目、とても立ってられない)Mはジャケットを放り出して、カウンターにしがみついた。空気の抜けていく風船を真似しているわけだ。それから、下を向いたまま小さく(クックックツ)という忍び笑いを洩らした。 その間にも、女はMの指に素早く包帯を巻きつけていた。最後に器用な蝶々結びで終えると、囁くようにそして幾分得意そうにMに告白した。

その間にも、女はMの指に素早く包帯を巻きつけていた。最後に器用な蝶々結びで終えると、囁くようにそして幾分得意そうにMに告白した。