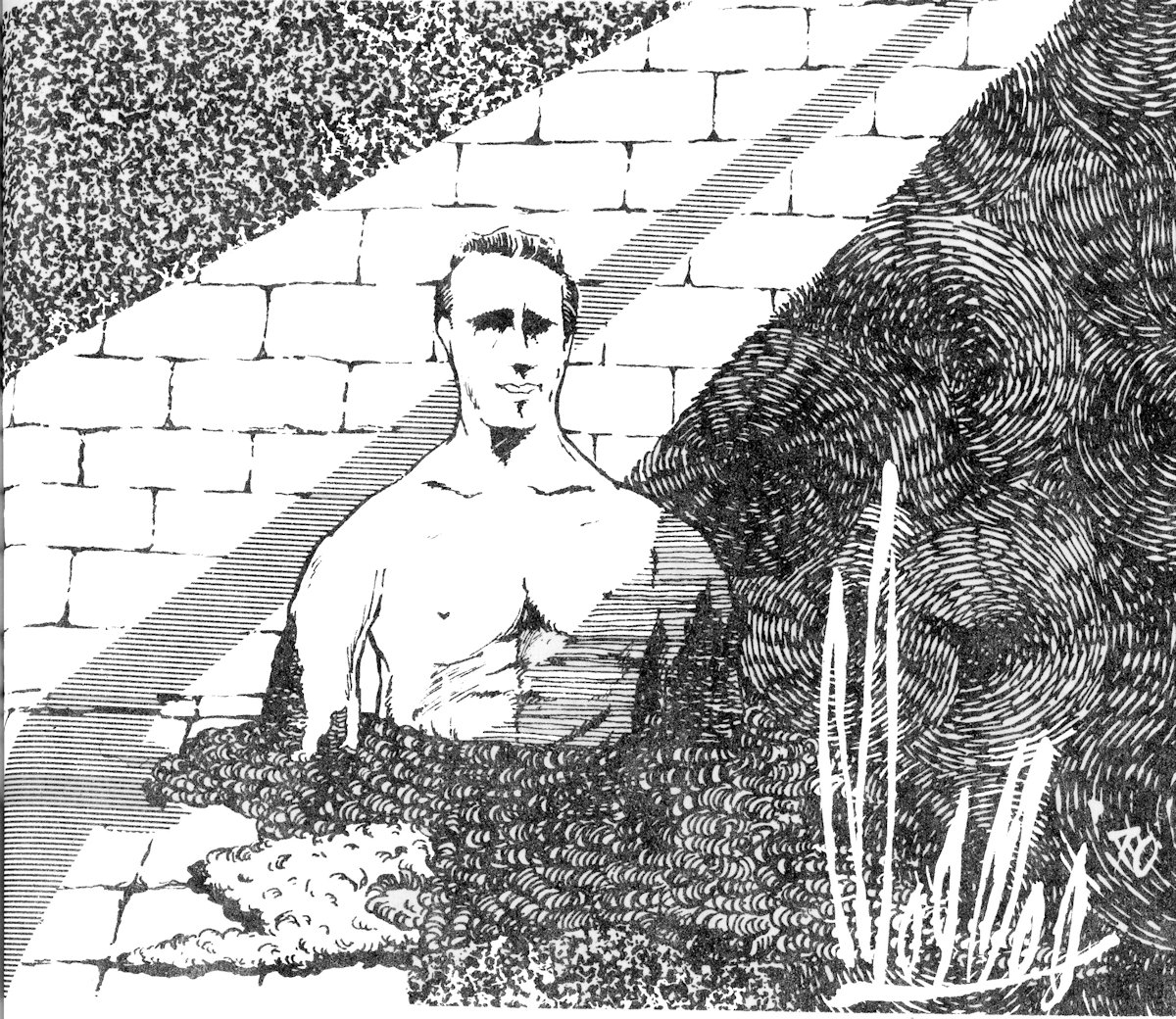

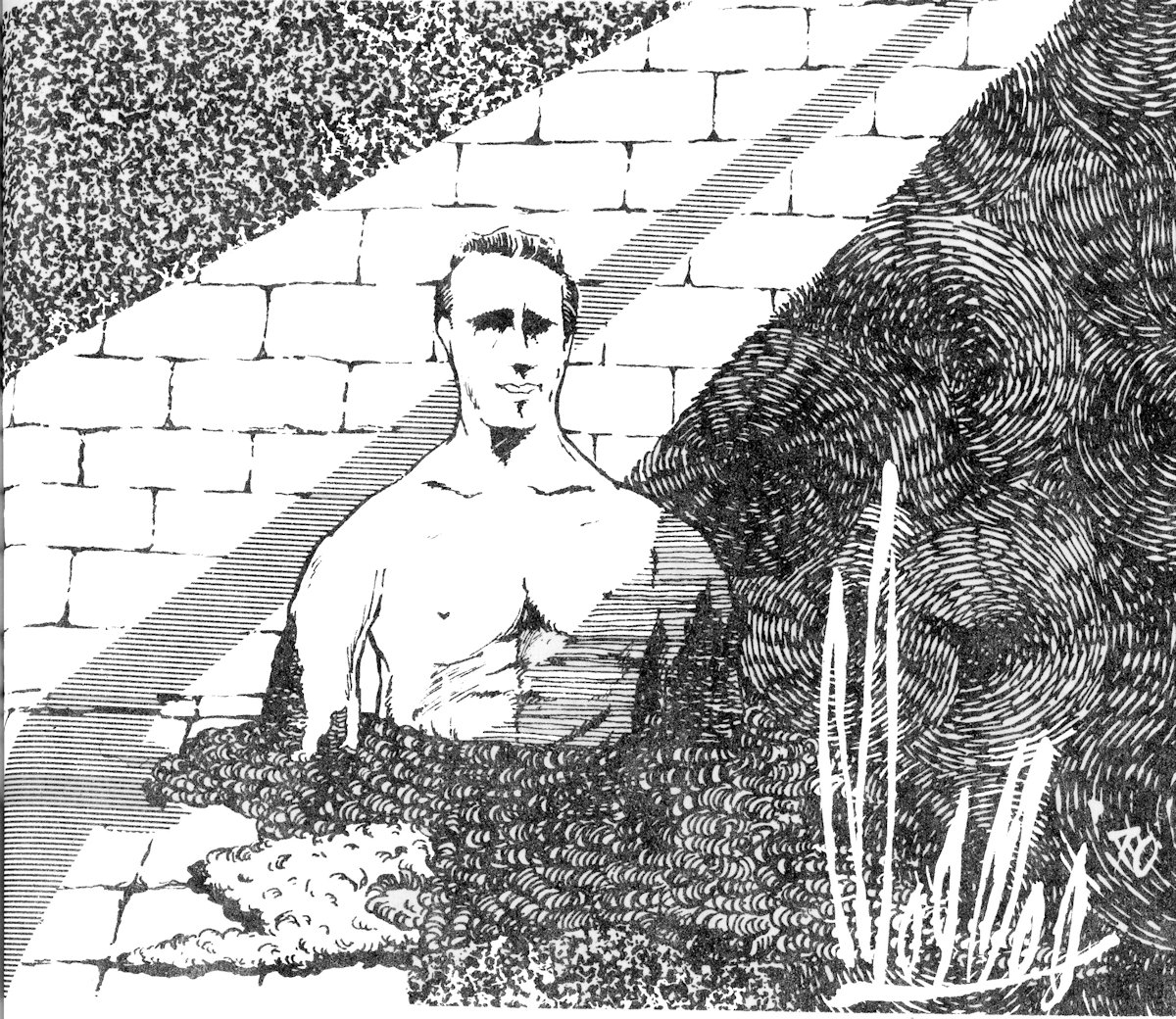

扉 島内 勇

普通、部屋には鍵を掛けておくものだと言われている

そうかも知れないが、私はしない

友が来るのだ。

私の生涯の、たった一人の、そして最も親しい友が

じめじめした石床から、瘴気がたち昇り

明り取りの窓が、おぼろに見える

この部屋の内の好きな所に身を置いて、ぐるり見わたすといい

一歩踏み出せば身をとりまいて、締めつける塵芥

膝まづけば、苔生した永劫不変の冷たきの石床から

脚元へ忍び寄って来る、しっとりとした湿り

灰白く射し込んで来る一条の光が

鏡に写った私の影を疎に照らす

眼窩から滴り落ちる姐虫め、私の心まで蝕ばみおった

私のどす黒く変色した唇に群がる蒼白き下虫よ

おまえ達は私の腐った肉体の隅々まで凌辱し尽した

石手がとうとう腐って今、床に落ちたところだ

悪臭が鼻につく

私の身動きのとれない魂には蜘蛛の糸が金糸銀糸に、綾なして

あの双頭の勇士、ラシット・ダルジャンの青銅の頭にかけられた

ジンの呪いのように重苦しくたれこめる

いつの日だったか、今の狂った頭では思い出す事すら出来ない

妻は床に身を投出し、その手弱かな腰を折り、嘆願し、

泣き、祈り、挙句の果に筆舌を尽して、責め罵った

やがてぐったりして眼ばかり大きく見拡き呆失し果てた

私は妻の頤に軽く手を添え、私の方に向かせた

手に研ぎすまされた剃刃を持ち、形良し唇をこじあけた

刃を簿桃色した可愛らしい肉片に押しあてた

そのまま横にきゅっとしごくと妻の舌は案外もろくポタッと落ちた

一切の束縛から逃れて自由を取りもどした美しいカナリヤの様に

あれの叫びは部屋をめぐりめぐった

純白のドレスに真紅な紋様がのたうち席に拡がって

緑の園に咲きそろうパラの花をふと思い出させた

マープルイエローの石床にみるみる深紅の絨毯を敷き詰めていった

あれの白い項をそっと指でまさぐり親指の腹で喉を押え

剃刃をそれに添え

ああ・・・何と滑らかな肌であったことか

何を言おうとしているのだね

だがおまえのその艶やかな唇からは深紅の血塊だけが

こんこんと湧き出て来る

解っているのだよ・・・お前

きっと私を愛していると言いたいのだね

お前か愛した、私の友と同じように

私が週末には、いつも連れて来た五十島に

いつしか、魅かれていたんだね

愛すと言う事の

何と美しい言葉じゃないか、そうは思わないかね

そう大声で怒鳴らなくても良いよ、お前

私には、それで充分聞きとれるからね

だが、それが私の妻と唯一の親友となると

様相は一変するはづじゃないかね

私は一挙に愛する者を二人も失なってしまうのだよ

剃刃をほんの少し動かした

喉の奥から、ひゅうとでも言うような音をさせて

あれは仰け反り白い肌に一筋の紅糸がくっきりと浮び上がり

見る見る血が吹き出して来た

私はお前達に怒りをぶつけているんじゃない

今の私は見るも無惨な業病に冒され

お前は五年もの間良く面倒をみてくれた

だから私はお前の幸せになる事だったら

何だってしてあげるつもりだ

けれどもこれから一人ぼっちになる私だ

だから、お前の形見が欲しい

その、いとおしい唇も腕もすんなりと伸びた肢も

すべてが欲しい

さらに力をこめると、ガッと音がして刃が喉仏に喰い込んだ

あれはまだひくひくと蠢いていた

手答えがあって、首が胴から離れた

妻のドレスを脱がすと仰向かせ背骨の上に剃刃をおとし

じくじくと皮をむいていった

輝くような肢体から美しい表皮をはぎとり

竹のへらで脂肪をそぎ落していった

妻を身にまとって寝るなんて世界でも類をみまい

どろんとした眼球が床から見上げている

ノックの音だ

五十島が来たのだ

あのドアには特殊な仕掛けがほどこしてあり

一度閉じたら二度と開きはしない

それに、この家の出入口は総べて煉瓦で塗りつぶしてある

ああ 五十島君か

いや さしつかえない

鍵は掛っちゃいない

自由に入ってくれたまえ

ささ、どうしたんだい、早く入って来たまえ

ああ それから

後はきっちりと閉めておいてくれ