腹の中の悪魔 浦 晃

腹の中の悪魔 浦 晃

ガラガラ、ドスン、ガチャ、ゴト、コツン、ゴロゴロ

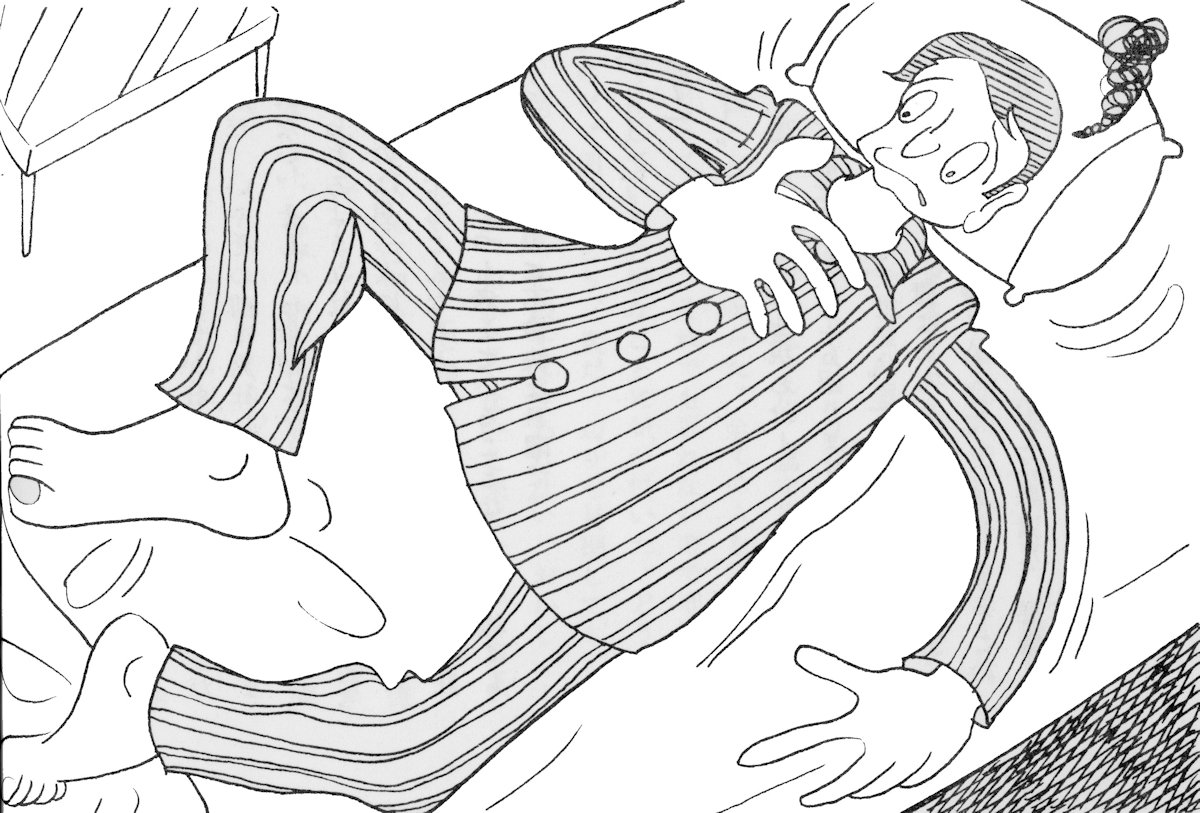

突然、こんな音がした時、俺は思わず布団から飛び起きた。日曜日の朝、一週間にたった一度だけ、ゆっくりと起きれる日、その日の朝っぱらから、この様に騒々しい音をたてられたのでは、とてもじゃないがたまったものではない。

ところが、寝ぼけ眼をこすって辺りを見通してみても別段変った点はない。下宿の小さな三畳の部屋には、読みさしの本をでたらめに重ねた机と、それに適当な大きさの本棚。三日前に洗濯したあまり着ないシャツとパンツ。いや.パンツはいつも穿いている、シャツの方が洗うのが面倒なので着ないのだ。それらが天井からだらしなくぶらさがっているだけである。よく考えてみりゃ、大体、そんな騒々しい音の出る様な道具などあるはずがない。聞き違いだろうか?それとも外で廃品回収でもやっているのかな?どちらにしても日曜にデートのない限りゆっくりと眠れる事になっているのだ。俺が勝手に決めたのでもなけりゃ、他人が決めたのでもない。必然的に日曜は、お天道様が高く登るまで寝てていいことになっている。俺は不気嫌だ。不愉快、実に不愉快だ。

まさか、この前、マリ子に振られたのを知ってのことではあるまいな。俺はもう一度寝る!今日は一日中寝てやるぞ。そうしてもう一度、布団の中にもぐり込んだ。

けれども、一度目を覚ますと、どうにも目が冴えて来て眠れない。自分では一生懸命眠ろう眠ろうとするのだが、どうしても眠れない。もうこうなってくるといよいよだめだ。畜生!俺は神を呪った。音を出した奴を呪った。俺を振ったマリ子を呪った。全ての人を呪って呪って呪いまくってやった。それでも眠れないので布団の中でぐずぐずしていると妙なことに気が付いた。どうもおかしいのだ。何か、こう、変だ。辺りを見廻しても別にさっきと同じで、変った様子は見られない。おかしい!実におかしいんだが、おかしくないと来ている。そこがまた何ともおかしい。そこで俺は考えた。ジッとしていて耳を透ましていれば何か判るかもしれない。それで俺はジッと耳をそばだてて何かおかしな事がないかと聞き入った。果して、再び、例の目を覚まさせた憎き音が聞えて来た。

ガラッ、ガラガラ、ドシーン。

ところが今度は、その後に、実に驚くことに、人の話し声が聞こえてきたのだ。

「シーッ!馬鹿!さっき言ったじゃないか、静かにしろって、気付かれたらどうするんだ。もういい、後片付けはボクがやるよ、さっ、皆、引き揚げてくれ、うん、もういいよ、いや、どうも有難う、助かったヨ、大丈夫、自分で出来るよ、うん、じゃ、うん、バーイ」

「何がバーイだ」俺は思わず呟いてしまった。

「えっ?」

「えっ?」俺は言ってしまってから、しまったと思った。どこにいるのか判らないが、気付かれてしまったらしいのだ。

静寂

だが、敵もこちらにはまだ気付かれていないと思ったのか、その後片付けとやらを始めたらしく、時たま、コッンとか、カクツとかいう音が聞こえて来る。俺は不安になって来た。何もないのに音が聞こえて来るんだから、これ程おかしなことはない。その内 俺はまたまた妙な事を発見した。音は耳の外からではなく、内側から聞こえて来るのだ。俺は何だか恐ろしくなって来た。恐い!ひょっとすると気が狂ったのか?ああ、もうだめだ。俺をこうしたのは社会が悪いんだ。日曜だけしかゆっくり起きられない社会なんて、気が狂うのは当然だ、もうだめだ、自殺だ、いやその前に発狂して女を強姦してしまうかもしれない。そしたら最初にマリ子を強姦してやる。大体男が振られるような社会なんて異常だ、実に異常だ、社会というものは男一人に女が五人位でいいのだしそれで正常なのだ。でもこんなことを考えるようじゃ余り狂ってもいないな、いつも考えていることなんだ。俺はもう嫌になって来た。実に不愉快な日曜だ。

「あのー!」

「えっ?」

「あのー」

「誰だ?どこにいる?姿を現わせ!」

「そんなに一度に聞かれても困ります。あのー、私は、デビルと申しまして・・・」

「で、出、デビル!」俺はあんまり驚いて、目の玉が飛び出したのであわてて押し込んだ。(ああ あそこの玉でなくてよかった。 デビルといえば悪魔だ。悪魔と云えば、悪の象徴だ。日本の象徴は天皇さんで 悪の象徴は悪魔に決っている。ちゃんと憲法に載っている。ああ、もう本当にだめだ。悪魔に取り付かれた。女に振られて悪魔に取り付かれた。年貢の納め時だ。税金はちゃんと納めているのに取り付かれた。これ以上何も納めるものはない。俺は頼むようにして言った。

「お願いだ。頼む。殺さないでくれ。何でもする。もう悪い事はしない。昨日、茶店から持って来た灰皿は返す。頼むから助けてくれ、お願いだ」俺は必死だった。身体中から汗が吹き出して来た。

「あのー。余り汗を出すと水分が少なくなって来て、喉が渇きますヨ」

「かまうものか、どうせ殺されるんだ。さあ殺るならさっさと殺りゃがれ」

「別にボクとしては、汗が出ても出なくてもいいんですが、ただ、アナタのためを思って。それに何も、殺すなんて言ってませんヨ、落ち着いて下さい。ところで最初の質問にもどってよろしいですか?」

「・・・・・・」

「ボクはデビル・A・ヴィーナスと申しまして、アクマ・シティから来ました。ボクはアクマ・シティのコンピューターであなたの住所を知りました。コンピューターは私の性格とアナタの性格の相性がいいと言っています。そう云う訳で、今日、あなたのところに引越して来た訳でして・・・」

「どこにいる?姿を現わせ」

「それだけは出来ないんです。悪魔憲章第七条に『悪魔は知的生物及びそれに虐げられたる動物に姿を現わすべからず』とありまして、実際、姿を現わした悪魔はいつも酷いめにあうのです。ボクたちはか弱いんです。ボクたち悪魔は真面目な人々を少しでも幸福にしてあげるためにこうしてその人の腹の中に、仮りの住いを定めるのです」

「どこかで聞いたような台詞だな」俺はだいぶ落ち着いて来た。

「腹のなかと言ったな、一体どのへんに住んでいるのだ?腸か?胃か?十二指腸か?肛門か?」

「きたないですネ」と悪魔。

「だいたい胃のへんにあたります」

「おまえ、悪魔にしては変な名前だな、ヴィーナスだなんて.笑っちゃうヨ。そのアクマ・シティてのはどこにあるんだ?日本か?ソ連か?アメリカか?」

「名前は生まれつきに付けられるもんだから今さら仕方かないですよ、これはボクの父親のお妾さんが付けたんです。悪魔の名は父親の妾が名付けるんです」

「そりゃ不公平だ。それじゃおまえの母ちゃんは全く無視されているじゃないか」

「でもボクの母は、他の悪魔の妾ですから、子供に名を付けることは出来る訳です。勿論、子供が出来なければ仕方ないですけど」

「じゃ妾が子供を生んだらどうするんだ?」

「そりゃ勿論、正妻が名付け親になります」

「フリーセックスもいいところだな、それじゃ 皆、親戚みたいなものじゃないか?」

「でなきゃ悪魔世界みたいに全体的銃一のとれた社会は出来ませんよ。アナタは知らないでしょうけど我が悪魔大王はカリスマ的支配の下に現世の人々の至福のため、絶ゆまね努力をしているのです」

「カリスマだか、仮り妻だか知らないが、それもそうだな」俺は変なところで同意してしまった。

「ところでアクマ・シティが、どこにあるかまだ答えてないぞ」

「ああ、四次元にあるんです」

「え?」俺はもう思考力が全く衰えていた。どこがどうなっているのかさっぱり分らない。

「四次元というのはどこにあるんだ」

「四次元は四次元ですよ、どこにでもあります」悪魔は別段不思議なところはないという風にして言った。

だが俺はまだ充分に納得したのではない。なんと云っても自分の身体をはっているのだ。現に悪魔の奴は俺を幸福にするなんて云ってるが、この世の中はそんなに甘いものじゃない、俺は何かウラがあるとにらんだ。

「おいアクマ、おまえ俺を幸福にするとか何とか云ったが、おまえの方は一体どんなことを、いや、どんないい目を見るのだ。何かあるな、俺に黙っていることが?」

「格別、どうということはありませんが、ただ強して云うなら・・・」

「強いていうならなんだ?」

「ええ、あの、私の、あなたの・・・」

「何だ!全然分らんゾ」

「ホンノ、私が生きていく分だけの食料を」

「何!それがたいしたことじゃないというのか?俺の食った分をおまえが横取りするんだぞ、俺はヤセて死んじまうぞ」

「いえ、そんなことはありません、不可能です。人々の食べたものの内消化せずに排出するものは意外と多いのです。その分から私の分をいただくわけです」悪魔は平然と言うのだった。

「ホントにそれだけか?」

「それだけですとも、神様に誓っても」

「バカ、悪魔が神様に誓ったのを、ハイそうですかと、すぐに信じられると思うか」

「じゃあ、一体どうすればいいのです」

「そんなこと俺に判るか!」

俺は、信じることが出来ないまま、一つの名案を考え出していた。

二、三日後、俺は下剤を飲んでみたのだ。まさしく、俺が便所でヒーヒー言っていると、悪魔の奴が、何やらブツブツ言っているのが聞こえてきた。俺が、時々腹の調子をよくするために、こうするのだ、と言うと 悪魔は、健康であるのに下剤を飲んでいると腸捻転をやるとか、アクマ・シティのコンピューターには、そんなデーターは入っていなかったはずだとか、一日中ぐずっていた。

けれど どういう訳か、それ以後、俺とデビル・A・ヴィーナスとの奇妙な共生生活が始まったのだ。そして俺は、まさしく悪魔の言った通り、俄然調子よくなって来たのだから、こんな不思議なことはない。

女に振られることもないのだ。女が振りそうな時は悪魔がちょっと一言「この女はアナタを振るつもりですよ」と言う。そういう時は俺の方から先に振ってやるのだ。女だけではない、男の本職たる仕事の方も、やることなすこと全てがうまくいくのだった。サボっている時に上司は来ず、やり始めると、やって来て、「やあ、よくやるねえ」ときたもんだ。麻雀は、勿論、コイコイ、パチンコに到るまで負け知らず、これで競馬をやっていれば俺はもう会社など行く必要なかった。けれど馬の方は余り好きでないので、馬券が当たるかどうかは、判りかねた。しかもその競馬をやらないことが・また、上司の耳に入って、ますます気に入られるとくるんだから、どうしようもない。

「いやー。お前が来てくれたお蔭で、全くすぱらしいの一言につきるよ。悪魔という奴はいい奴なんだなあ。それにアクマ・シティとやらにあるというコンピューターはほんとに正確だねエー」と俺はこうして、時々悪魔に感謝の言葉を言い、且つちょっぴりゴマをすった。

「いいえ、それ程でもありませんよ、今までのアナタは努力をしたけれど運が悪かっただけなんですよ。それで私が来てその運をちょいと変えただけなんです。ちょっとしたキーポイントですヨ。でも私が来る時にはまだコンピューターに灰皿を盗んだというデーターは入ってなかったんですよ」

「畜生め!イヤミを言しやがって。あれは 余りにも灰皿がよすぎたのだ、茶店においておくにはもったいない」

「え・・・。まあいいですよ、でもまた、マリ子さんと付き合えるようになって良かったですね」

「うん」と俺は正直に頷いた。

俺はまたマリ子と付き合っていたのだ。今度は前と違って主導権は俺にあった。マリ子は非常に可愛い、可愛い上に愛くるしい、愛くるしい上にプロポーションも悪くない。つまり、所謂、いい女なのだ。そのマリ子が今や俺の手中にあるも同然なのだから、こんな楽しい事はない。俺は満足だった。幸福だ。すばらしい。何とも言えない。悪魔礼讃。言うことなし。

そんな生活が何ヵ月か続いた。もう俺と悪魔は旧友の如くツーと云えばカーだった。全てが望み通りだった。一時は俺もこの幸福がいつまで続くのだろうかと案じたことも数回あった。しかし、その度ごとに、悪魔は「あなたが何もせずに楽をしているのだったら話は別ですけれど、ちゃんと努力して仕事をしてしるのだし、努力して遊んでいるのですから・・・妙ないい方ですけど・・・少しも心配することはありませんよ」というのだった。俺もそういわれてみれば、成程そうだなと思いなおすのだった。そんな訳もあって、俺はとうの昔に、悪魔のやる事には余り監視しなくなっていた。

だから今日、あのスバラシキ悪魔君がやって来たのと同じ日曜日、女に振られたのでもなく、純粋に休息日としての日曜日の朝を、半ば目が覚め、半ば眠っていた。ところがその時、いまとなってはなつかしいあの音が聞こえてきたのである。

ガラガラ、ドシン、ガリッ、ギー、ドン。

俺は別段気にも掛けなかった。きっと胃の部屋の模様変えでもやっているのだろう。ところが、その後聞こえて来たヒソヒノ声に俺は胸が張りさけんばかりに驚いた。

「シー、静かにしてくれよ。出ていくところを気づかれると困るんだ。友達と別れるのは辛いんだ。分るだろう、その位。そう静かに、静かに、もう少しで全部運び出せるから」

俺はもう、胸がどきどきして、唇はブルッと振え,体はワナワナとして、息も止まらんばかりだった。悪魔が出ていく、「幸運の女神が、ヴィーナスが俺の所から出ていく。もうだめだ。俺は不幸だ。堕落だ。失意のどん底だ。俺は悩んだ。どうすればいいのだ?俺は考えた。必死で考えた。そうだ、悪魔を何とかして引きとめなければ。

「おいおい、兄弟よぉー、おい、なあ、ヴィーナス君よ、ちょっと話してもいいかい」

「何です?気持ちの悪い。今、ちょっと忙しいんです」悪魔は平気な声でそう言うのだった。しかし俺はもう頭にきていた。

「そうだろうよ、ええそうでしょうとも。長い間つきあって来た友達をおいて、アクマなんとかやらの妻と妾のところに帰るんだろう。ああ、そうでしょうとも。いいとも、どうぞ帰ってくれ、哀れな俺はこの激動の世の中、この残酷無比な社会で死んでゆくのだ」俺はふてくされていった。

「いえ、決してあなたを捨てて行くんではありません。これは純粋に一身上の理由で、その、あの、家庭の事情というか、何と申しましょうか?」悪魔はたどたどしく答える。

「なんだ、その一身上の理由とは、言ってみろよ、その内容如何によっては俺も考えんではない、さあ、言ってみろ」俺は言いよった。といっても実際に目の前に悪魔がいる訳じゃなし、そのつまり気迫だ。気迫で言いよった。

「それが、余り言いたくないんですけど」

「それみろ、やっぱり、女のところに帰るんだろう。それじゃ言いにくいもんな」

「いいえ、そうじゃありません」悪魔は俺のところに来て始めて怒ったような口調でいった。

「そりゃ終局的には、私の愛する妻と妾のもとに帰ることになるかもしれない。しかし、わたしがここを出るのはそのためではない。それは純粋にあなたに起因するのだ」俺は原因が自分自身にあると聞いて一瞬ギクリとしたが、それでもミエを張って言った。

「何だ、その理由とやらを聞こうじゃないか?ええ、言ってみろよ、俺は無実潔白だ、何もやましいところはない」そうは断言したものの内心ちょっと心配だった。だがもう遅い。サイは投げられた、天命は降りたのだ。覚悟は出来ている。

「それがさっきも言った通り言う事が出来ないのです」悪魔は再び冷静にもどったらしかった。だが俺の方はそれじゃ済まない。どうしても原因をつきとめねば、肚の虫が納らない。もっとも肚の中にいるのは虫ではなくて悪魔だが、それで俺はもう一度、悪魔に火をつけた。

「ホレ、みろ やっぱり母ちゃんのオッパイが恋しいんだ。このセックス狂悪魔め!俺みたいな純真な男をおっぽり出して、女の所に行くんだな。畜生、バカ、死んじまえ」

これだけ言えば、どんなに忍耐強い奴だって怒らないはずがない。悪魔にしたってしかり。見事に怒り始めた。

「馬鹿、俺はお前のためを思うからこそ言わずにいるんだ、この利己主義者め、エゴイスト、パカ、カバ、チンドソ屋、死んじまえ、お前の母ちゃん出ベノ」しかしそれでも悪魔は理由を言わなかった。だが、俺はもう少しで悪魔はしゃべると確信した。

「じゃ言ってみろよ」

「それは・・・」

「ほら言えない。やっぱり、母ちゃんのオッパイだ」

「ちがう!」

「じゃ言って見ろ」

「それは、お前が・・・」

「ほら みろ、セックス狂だ」

「馬鹿、お前は、馬鹿だ、そうだ、お前は単純脳細胞のバカだ」

「理由を言えよ、理由を、ええ、言ってみろよ、言えないんだろう、ホレみろ」

「言う、俺は言うぞ、絶対に言うぞ、もう言っちまうぞ、お前は・・・明日死ねことになっているんだ」

悪魔はとうとう言ってしまった。理由を。俺はそれを聞いた時、我と我が身を疑った。俺が明日死ぬ。明日死ぬんだ。やたら若い身でありながら、まだ、二十代も半ばに満たないこの俺が、ああ、神よ、この哀れな私をお救い下さい!これから結婚もある、課長のポストも待っている。子供もつくれる。小さな家を持って、ちよっとした庭で子供が二人遊んでいるのをベランダで新聞を手に.パイプをふかしながらながめる。ああ、それもはかない夢か、幻か!俺は死ね。交通事故か、ガス爆発か、飛行機の墜落か、それは判らないけれども、とにかく俺は死ぬ。悪魔がいうのだから間違いない。今まで悪魔の予想は外れた事がないんだ。もうだめだ。俺は死ぬ。マリ子は俺の死を知ってどうするだろうか、他の男の所に行ってしまうのか、いや、きっと俺をあれ程愛しているマリ子のことだ、俺の死体にすがって涙を流すに違いない。そして俺の黒き棺に美しい白い花を飾るのだろう。ああ、俺は不幸な人間だ、生まれが悪かったに違いない。祖先の所為だ。俺は祖先を呪うぞ、そして子孫末裔に到るまで呪ってやる。ちょっと待て、俺には子孫がいなかったのだ、こうと分っていればマリ子に子をつくらせておけばよかった。しかし、もし俺が死んだとわかったらマリ子は堕ろしてしまうかもしれない。否、きっと気丈なマリ子のことだ。俺の子として一人ででも育てるだろう。そうしたら俺は呪ってやる。だが呪い殺してしまったらマリ子がかわしそうだ、ああ、どうしようもない。俺は不幸だ、実に不幸だ。だが、俺は明日死ぬと判っていても、堂々と死んでやるぞ、恐れるものか、俺は立派な人間として、友人や知人達の恥にならないよう、ニッコリ笑って死んでやるのだ。もう恨み言は言うまい、俺は正々堂々と生きて、そうして死んで行くのだ。俺の人生にとって悪魔は結局、ほんのちょっとしたアクセントに過ぎなかったのだ。そうだ、俺は社会の見本とならなければならない。明日、俺は会社に出るぞ。会社に行く途中で死ぬかもしれないが、それでも、いい。俺は、今や、無我の境地だ。朝死ぬ時は朝露と共に、夕べ死なば 夕焼けと共に、もし夜まで生きていたら、彼女の小さな可愛い唇に別れのキスをして・・・もう子供はつくるまい。それこそ無我の境地というものだ・・・そっと暗闇に消えて行こう。俺は最後まで美しく生きていくぞ。貸借も済ませよう。喧嘩をした奴とは仲直りをしよう。よし、今日の日曜は身辺の整理をしなければ。何事も最後が肝心、後から、誰かみてもおかしくないようにしておかなければ。

そう思うと急に忙しくなって来た。いざ一日しかないと思うとあまりにも忙しすぎて,もうちょっと日を延ばしてもらいたい気もして来た。本当に明日なのか、もしかしたら聞き間違いか、言い間違いかもしれないと思って悪魔に尋ねてみようと思ったが、あのやりとり以後、悪魔からの声は全然聞こえなくなってしまった。

きっと、もう四次元のアクマ・シティに帰ったのだろう。俺への任務は終わったのだ。彼は去った。去るものは追わず。そうだ、俺にとって悪魔とは別段それほど意識すべきものじゃない。俺は悪魔がいたから明日死ぬことを知ったのであり、いなけりゃ突然死んだことになる。ただそれだけだ、むしろ悪魔には感謝すべきなのだ。

その日曜日を使って身の周りを整理した俺は、夜遅く床についた。明日死ぬということは、朝を待たずに死ぬ可能性もあるのだな、と疲れたなかでぼんやりと考えた。夢も見なかった。悪魔の音は勿論聞こえてこなかった。

月曜日。俺は目を覚すとすぐにまだ、生きているな、と思い、それから一瞬にやりとした。だが自分が無我の境地であることを思い出し、万年床をきれいに積み上げ、パジャマはちゃんとたたんで布団の上に重ねた。歯を磨き、顔を洗った。変化はない。もうちょっと先なのだろうと思った。下宿を出る時、オバさんに今月分の部屋代を払った。いつも遅れて支払うのに今月に限って月半ばに払うので、オバさんは珍妙な顔をしていた。さっぼりした気持ちだと思う。会社への電車で、俺は電車の事故で死ぬのではないだろうか、と考えた。そうすると大勢の人が死ぬことになるだろう。皆、知らずに死んでいくのだ。周りを見廻して俺は、ああ皆幸福なんだな、と思った。だけれども電車事故は起らなかった。建設中のビルの落下物によって死ぬのかもしれないと考えたがそれもちがった。余り死ぬ予想ばかりしているので、早くも疲れて来た。そこで、考え過ぎで発狂死するのかもしれないと思い、また、これも考えすぎだと思ったり、社に入って同僚に、「お早よう」と挨拶したので皆、不思議そうな顔をした。余りにも声が大き過ぎたのだ。仕事に熱中しようとしたが、それは出来なかった。窓から外をながめて午前中を過したり珍しく晴天の日で富士山が見えるのだった。晴れた日に富士を見て死ぬ。死ぬには最高の日だ、と考えた。午後もなんとなく過した。マリ子から電話かかかって来た。

妙な会話になった。

- ねえ。今日いつものところでネ、会えるんでしょう。彼女は思いっきり甘えたような声を出して言った。その様子が俺には手にとるように分った。ちょっと悲しくなる。

ー うん、多分会えると思うよ。

ー 多分なんて言わないで。絶対って言ってよ。ネエ、どうかしたの、いつものあなたらしくないわ。ネエ、何かあったの?

ー いや、どうもしないよ。ちょっと考え事があるだけなんだ。

俺は少し力を入れて言った。

ー もしかして、私を嫌いになったんじゃない。そしたら、そしたら、私、私・・・彼女は泣き声になって来た。

俺は、ああ、女とは何と単純な動物なのだ、と思ったりそうして、だからこそ愛するにたるのかもしれない、とも考えた。

・・・いいや、そうじゃないヨ、泣くのはおよし、君を愛しているよ、誰よりも。君以外の女には目も向けない。やっとそれだけ。大略そんなところだ。しらけた会話。

彼女は、それから少し色々な話をして、電話を切った。俺は、空っぽの頭で空虚な事を考え考え午後をつぶした。それでもその日の仕事は済ましたらしかった。手が一人でに動いたのであろう。恐ろしきかな習慣である。彼女との待ち合せの喫茶店までは死にたくないと思った。二十四時間の内すでに十八時間ちょっと過ぎている。長くとも後五時間余りの人生だ。そう思えば思う程、憂鬱になって来る。だが、俺は昨日決心したのだ。無我の窮地で笑いながら死んで行くのだと。

だからマリ子と会った時は嬉しさと悲しさと半々だった。俺は複縫な心境なのだ、と自分で反問した。食事の後はダンスをした。彼女をしっかりと抱いて踊った。いつまでも、いつまでも踊り続けたい。それでも今日という日は終る時間に近ずいていた。彼女の前では死にたくない。そう思いながら帰り始めた。公園のベンチで計画どうり熱い熱い口付けをかわした。彼女は俺がいつもと違っていることに気付いたらしかったが、何も追求しなかった。もしそうしていたら、俺は泣き出したかもしれい。

俺は再び下宿の三畳の部屋にもどっていた。朝たたんだ布団をまた敷した。床に入ってからも昨日みたいには眠れなかった。それでもまだ、俺は自分の死を疑わない。何故なら悪魔は一度も間違えたことはなかったからだ。床の中で色々と考えた。昔、戦時中、戦地で横たわって眠る兵士たちもこのような考えをするのではないかと思う。それは、田舎のことや、これまでの人生のことや、女達のことか、両親のことであったからだ。今日は夢を見るだろうか、とも思った。俺自身としては、夢を見たくはなかった。ハムレットは死ねば長い夢を見るからいやだと言った。俺も夢などみたくはない、そう思う。それから自然の眠りに落ちたらしい。俺は予想通り夢を見なかった。

夢をみないかわりに、次の日の朝っぱらから、ガラガラ、ドシャン、ドン、ゴト、ガラガラ、トスン。という音で目を覚した。

だが今回は別にとまどうことはない。その音の原因は、悪魔。幸福の使いなのだから。

だが

「おいヴィーナス。よくも貴様、俺をだましたな。どうしてくれる」俺はブスッとして言った。

「あの!私は・・・」とそいつは言う。

「何だよ!何かテイのいい理由でもあるのか?」

「私はヴィーナスの従弟でピーナッツといいまして・・・」

俺はびっくりした。アクマにはどうしてこんなに驚かされてばかりいるのだろう。まったく!それに今度のはピーナッツときている。俺は下剤の件を思い出した。

「何だ、おい、ヴィーナスはどうしたんだ」俺は尋ねた。

「実はヴィーナスは事故で死んだんです」

「えっ!」俺はぶったまげた。そしてつい笑っちゃった。俺が死ぬといいながら自分の方が死んでしまいやがった。

「実はアクマ憲章九条・・・又の名を『人間との平和条約といいますが・・・『悪魔は重大なる事実をもらすことによって、人間に不幸を投げかけたる場合は、その代りに己が身をもってなすベし』とあるんです。」

俺は急に笑えなくなってしまった。結局のところ、よく考えてみると俺が殺したも同然じゃないか。

俺はなんだか悲しくなって来た。

「あのー!」

「あのー!」 けれど どういう訳か、それ以後、俺とデビル・A・ヴィーナスとの奇妙な共生生活が始まったのだ。そして俺は、まさしく悪魔の言った通り、俄然調子よくなって来たのだから、こんな不思議なことはない。

けれど どういう訳か、それ以後、俺とデビル・A・ヴィーナスとの奇妙な共生生活が始まったのだ。そして俺は、まさしく悪魔の言った通り、俄然調子よくなって来たのだから、こんな不思議なことはない。